Me cuenta, hace unos años, mi amigo Lasse Öberg, que su hermano vive en el norte de Suecia, lejos de todo y aislado de todos. La vieja casona familiar es su refugio, su lugar de aislamiento, su cueva. No acepta visitas y convive con todas las viejas pertenencias en un lugar que es acaso museo y rastro de todas las alegrías y cicatrices de una familia. Con un dejo de tristeza Lasse me confiesa lo poco que sabe de los días de Ivo. Todos lo han visto volver destrozado de la Guerra; por eso lo justifican, lo entienden, tratan de soportarlo. A pesar de esto, Lasse lo imagina conforme con la dura vida que ha elegido. Otras, lo piensa solo y enfermo. Cree saber que destila su propio alcohol y pasa más tiempo borracho que sobrio.

“La vida sólo es soportable cuando el cuerpo y el alma viven en perfecta armonía, existe un equilibrio natural entre ambos y se respetan recíprocamente,” escribió D. H. Lawrence, y este no parece ser el caso de Ivo. Ni tampoco parece ser esta armonía, una propiedad de estos tiempos convulsos.

Kjell Askildsen, el gran escritor noruego (murió en septiembre de 2021) escribió un cuento llamado “Ajedrez”, con una historia parecida a la que me contara Lasse. Historias de vida y de literatura que, acaso, se repiten en distintos lugares del mundo.

Un hombre de más de 80 años camina unos cuantos kilómetros para ir a ver a su hermano, que es mayor que él y que vive aislado en una casona en la que no se “encuentra a gusto consigo mismo” y tampoco con nadie. Va con la idea de recuperar la relación, invitándolo a jugar una partida de ajedrez. Ya sabemos que simbólicamente, en el tablero se juegan la vida y la muerte. Escribe Borges: “Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada/ reina, torre directa y peón ladino/ sobre lo negro y blanco del camino/ buscan y libran su batalla armada./ No saben que la mano señalada/ del jugador gobierna su destino,/ no saben que un rigor adamantino/ sujeta su albedrío y su jornada.”

Astutamente, nuestro Gran Viejo ha estilizado el antiguo poema de un persa famoso del siglo XI: “El Cielo es el jugador y nosotros sólo somos los peones./ En el ajedrez del mundo nos coloca y descoloca./ Luego, súbitamente, nos lanza al pozo de la nada”.

Como en los poemas, la invitación será también para los dos personajes del cuento de Askildsen, una apuesta a cerrar cicatrices y una despedida. Cuando se encuentran, el hermano mayor responde sin mirar a los ojos a su visitante (pero como si se hubieran visto ayer) que jugar al ajedrez consume mucho tiempo y que debería haber llegado más temprano. Percibimos el rencor en sus palabras, y percibimos las cicatrices en el seco relato del escritor noruego.

El hombre de más de 80 años se va, ofendido y sin despedirse, no sin antes pronunciar una parrafada acerca de la estupidez y el modo en que cada uno elige jugar su vida. Al día siguiente se entera de que horas después de su partida, el hermano mayor ha muerto. No se dice qué le ha pasado. Tal vez muerte natural; o acaso suicidio, especulamos los lectores.

En la historia del hermano de mi amigo Lasse el final es tanto más trágico. La vieja casona de Ivo Öberg ardió una noche, y al día siguiente sólo quedaban cenizas de todo. Incluidas las de Ivo. La familia se preguntará siempre si fue intencional o accidental. Sólo vieron que, entre las cenizas, nada quedó de los recuerdos, de los tiempos idos, de una infancia dura pero feliz. Todo incendio puede ser una metáfora.

En “La invención de la soledad”, Paul Auster hace decir a un personaje: “Había estado ausente incluso antes de su Muerte, y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia… La naturaleza de su vida había preparado al mundo para su Muerte, y cuando lo recordaran, si es que alguien lo hacía, sería de una forma imprecisa, sólo imprecisa”

La última vez que fui a Suecia, Lasse ya no estaba tampoco. Extrañé mis paseos con él por Gamla Stan, el casco antiguo de Estocolmo. Se nombra a Gamla Stan también como «la ciudad entre los puentes»; el nombre significa literalmente «ciudad vieja» (donde «stan» es una contracción de «staden», la ciudad). Hasta hace poco síntesis de paisajes y ciudades bálticas, es ahora un enjambre de cámaras y teléfonos con autoselfies y likes, gente corriendo entre puentes y barquitos, y un zumbido de lenguas de las más diversas procedencias, entre las que el chino mandarín se hace notar a los gritos. Entre esos puentes evoqué el paso de mi amigo acompasado al mío, su humor entre divertido y escéptico, su vida sencilla y austera. Extrañé sus historias del mundo nórdico. Extrañé a ese hombre duro y sonriente a la vez, alguien que miraba directamente a los ojos y no desviaba la vista como el personaje pretencioso del cuento de Askilsen. Extrañé a ese sueco que sí sabía, por historias propias y de manera precisa, que no hay historia de vida que no se juegue a diario, porque “también el jugador es prisionero/ (la sentencia es de Omar) de otro tablero/ de negras noches y de blancos días”.

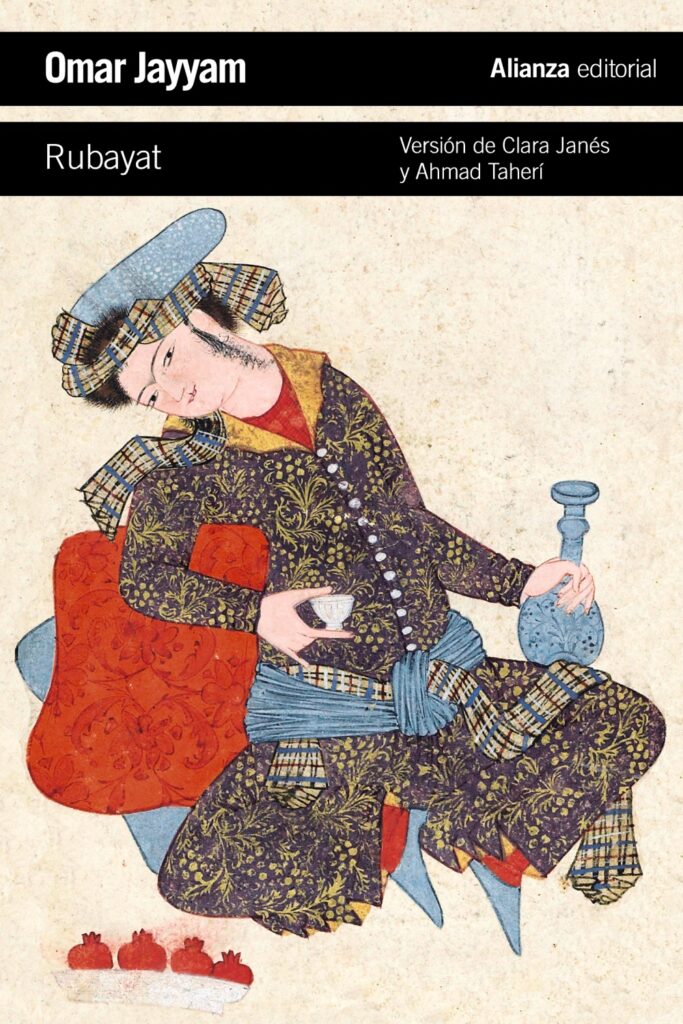

Ese Omar citado entre paréntesis es Jayyám, puesto como desafío por la jugarreta borgean: este poeta y astrónomo persa había nacido en Nishapur (actual Irán) y vivió en Samarcanda, la ciudad “del más bello rostro que la tierra haya vuelto jamás hacia el sol”, escribiría. Acogido por el sultán Malik-Shah, dirigió la construcción del observatorio de Isfahán, dejó una obra de astronomía que se ha perdido, y escribió una colección de poemas, conocidos como los “Rubaiyat”. En Córdoba, el gran estudioso y difusor de su obra fue el exiliado poeta palestino Juan Yaser.

También Amin Malouf concibió su novela “Samarcanda” para homenajear a Jayyám, pero sobre todo para contar que “toda realidad tiene el rostro de una cicatriz”, que lo que se pierde deja marcas, que las huellas nunca llevan de regreso al pie que las marcó, que hay sombras que anuncian la última luz y que el río en retirada deja en la orilla el recuerdo del agua clara. Malouf imagina que una obra desconocida de Jayyám, el “Manuscrito de Samarcanda” se pierde con el Titanic, así como él mismo pierde en este naufragio a la mujer amada.

Y nosotros podríamos imaginar que estos son tiempos en que todo parece naufragar como el Titanic. Sólo se salvan los pasajeros de primera clase, sin que haya capitán heroico que se hunda honorablemente con el barco creído indestructible. Un barco con aspiraciones de gran transatlántico, que fuera llamado en mejores épocas el granero del mundo, el país potencia, la patria de todos. Como la tierra de Jayyám, un país con un bello rostro. Y también, con una realidad actual que deja ver “el rostro de una cicatriz” que ahora vuelve a abrirse como herida.