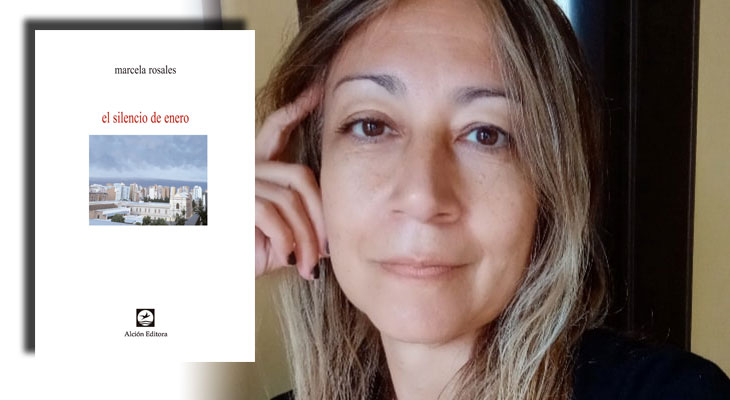

La primera imagen es ésta: una voz de mujer nos anuncia que es de tarde y llueve. El agua convoca a la escritura y esta mujer decide escribir sobre algo que no tiene nombre. Eso “sin nombre” se llamará Bocapez: algo balbuceante, que necesita decir lo que no se oye, “lo desafinado entre la gravedad y la gracia”. La escena comporta un espacio, dibuja una figura y recrea una imagen que se va armando como en rompecabezas a medida que vamos leyendo “el silencio de enero”, de Marcela Rosales.

Marcela es docente en la Universidad de Córdoba, especialista en ciencias políticas, y poeta. Anteriormente ha publicado cuatro libros de poemas (“Versos como naves”, “Con tu pie desnudo”, “Ciudad de huecos”, “Diesis”), y participa en varias antologías nacionales e internacionales, además de integrar el comité editorial de la revista Palabras de Poeta.

Si un poema puede definirse como un viaje, para una mujer que escribe ese viaje se inicia en un cuerpo y un yo, precarios en su inmanencia y que hacen del deseo el desencadenante de la escritura poética. Escritura anclada siempre en una historia personal, que tiene su origen en la lucha por la palabra, por ir siempre más allá de su propia negación. “pienso en las palabras/ no escritas/ las que no fueron poemas/ en su muda obstinación/ de pena”.

Al poco tiempo de recibir su libro de regalo, le escribí a Marcela: “Ahora que está por llegar enero te envío unas breves palabras sobre “el silencio de enero”, que no sé si es silencio o más bien “palabras como astillas”, o palabras que no se escriben y quedan por allí diciendo cosas que no alcanzamos a oír.

Una especie de reclamo o de interpelación a la vida, a la tristeza y la alegría que resisten juntas, a muchas de nosotras, peleadoras de palabras que, en su dificultad de decir, en su voz quebrada, avisan que casi todo es inaprensible y que, sin embargo, dan sombra, cobijan, amparan, permiten seguir viviendo: “El silencio es mi padre/ mi hermano/ y mi hijo/ único árbol/ de mi exilio”.

Las poetas nacidas en las últimas décadas del siglo XX están perfectamente situadas en el mundo como mujeres, y no sienten la necesidad de reivindicar un espacio en ámbitos literarios, porque ya está sobradamente adquirido. Por ello todos los temas tradicionales de la lírica aparecen en sus páginas desde una óptica de género que no permite encerrarlas en un modelo: la rehabilitación del imaginario femenino, la expresión del deseo, la recurrencia a la memoria que, en el caso de Rosales, le permite una creación abocada al futuro, la fragilidad de la belleza, el mundo y sus violencias, las imágenes de la vida cotidiana, el humor, y hasta la pandemia: “y ahí estás// detenido// cuerpo solo/ oyendo a la muerte pasar/ tu compás de latidos/ a escritura mural.”

Y también está la madre, fuera de cualquier tentación de sentimentalismo, leyendo en un idioma que no entiende, y está la lluvia, y están las calles de Alberdi, y los caminantes de la noche, los ojos que arden, y está el amor “canto, piel y lumbre”.

Y está, por supuesto, todo lo que contiene palabras: los libros, los papeles sueltos, los signos que no desciframos, el verso “bocapez”, el balbuceo, la plegaria de las aguas, las lenguas extrañas o extranjeras.

Audre Lorde dice que la poesía es el instrumento mediante el cual nombramos lo que no tiene nombre. Nombramos para saber y conocer, para sabernos y conocernos.

En “el silencio de enero” (así, con minúsculas) lo que se nombra es lo que duele, lo que el mundo calla, lo que está roto y configura también un signo: “en lo rasgado aún tratamos/ de descifrar los signos”, es decir, un trazo, una cifra de la penuria de la palabra, nuestra precariedad balbuceante frente al material poético.

Por ello, al pensar en el cómo hilvanar su propio relato, la poeta reutiliza materiales, hace collages, usa de forma amplia las citas y los epígrafes, incursiona en blancos textuales, versos quebrados, constelaciones silábicas que le permiten dar cuenta de las figuras de lo incompleto, el intervalo, lo fragmentario.

Se trata de una doble labor: poner en escena una narración vivencial de lo humano y hacer de la escritura un trabajo de re apropiación del lenguaje para poder existir en el discurso. Por ello “el silencio de enero” es un silencio sensible y creativo, que trae la memoria del agua en otros paisajes -Tafi del Valle, la Pampa, el Sur- escenarios naturales a veces amigables (“llanto de las hojas del otoño”); otros duros como el desierto (“la noche cultrún oscuro”).

Lo que importa, finalmente, es el impacto de la imagen en el lector, quien, de manera demorada, va descubriendo que este libro y este silencio se interrogan con cierta perplejidad acerca de una historia también hecha de márgenes y olvidos.

Hay una lengua -que es la de la poesía- que intenta ordenar los claroscuros de una biografía, y al volver a escribirla le da otra existencia. Una existencia de “bocapez” reclamante de lo líquido, el fondo de los ríos, la lluvia que “se demora en llegar”, el abrazo entre las mujeres y el agua para buscar, tanteando, como un pez boqueante, las palabras adecuadas que nos devuelvan el sentido de las cosas.