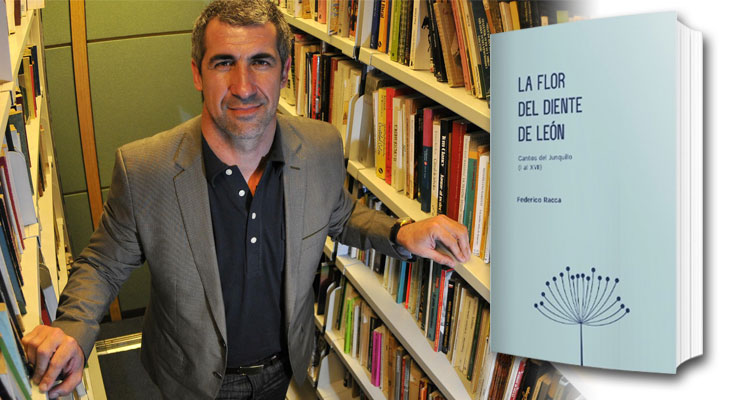

Sobre “La flor del diente de león. Cantos del Junquillo (I al XVII)”, de Federico Racca. Ediciones Recovecos. 2021

“Qué es esto” fue una de las frases que más se escuchó en la presentación de “La flor del diente de león”, de Federico Racca. Hoy, preguntar “qué es esto” en alusión a un objeto artístico puede participar del sentido común más habitual. Pero esa inquisición cobra una estatura vital frente al expediente espiritual, al fluir de pensamiento desplegado como un papiro frente a los que atravesamos este libro que, al ponerlo en los anaqueles sobresale, incomoda, invita casi a deshacerse de él en la mudanza más cercana. “La flor del diente de león” es algo que pide que nos perdamos, pero que sepamos dónde lo hacemos, auscultando nuestra fuerza de percepción.

Pero la molestia no termina acá. Racca ya sabe que este libro es el primero de más de una decena que están armándose como un organismo pleno; estos son los primeros XVII cantos del junquillo, de una serie de más de 100. Yo fui leyendo de forma clásica la primera, la segunda, la tercera columna, luego los agregados o añadidos de los laterales, pequeños, medianos o grandes (porque, cierto, también eso, hacemos una lectura surf con este texto-objeto) y vamos tratando de reunir una escritura que con cierta sorna, o directamente “ganas de joder”, nos advierte que estamos en una época donde asistimos (y lo dijo uno de los presentadores) a la pérdida de la pérdida; tenemos todo disponible, y eso afecta no sólo al arte, sino a las vivencias más corrientes. No se vive para perder, sino que se vive o se hace experiencia para acumular el dato vivido. Bueno, “La flor del diente de león” propone (debo decir que “me” propuso) surfear sus páginas para olvidar; no para saber cuánto sé de eso que menciona Racca (hay textos en francés, latín, griego, inglés, etimologías, palabras en quechua, aymara, siglas, etc.) sino para saber cuánto puedo saber que olvido.

Fui notando en cada canto de estos XVII, que a su vez no están cronológicamente ordenados, que Racca acopia, copia y pega, se esconde -esconde las pistas- con zonas temáticas o manchas que hablan de economía, de guerras, de Latinoamérica, de la Belleza (y su pérdida o encuentro), de religión. Demuestra que se puede escribir una cosa cualquiera pero no escribir sobre cualquier cosa. Traté de ir rastreando prosapias (Antokoletz) slogans como tatuajes mentales (“no importa el número, sino el Otro” y su reverso), la dulce y cálida trama de la Ilíada y la Odisea en lontananza, como una música de fondo que se percibe y que no queremos que acabe. Hay genealogías pueblerinas, conversaciones que están matizadas con chats, mensajes de e-mail, whatsapps, versículos bíblicos, direcciones de GPS, cifras, digestos, anotaciones al pasar.

Esta desmesura está planeada como un homenaje particular del pueblo de infancia (Unquillo) del autor para las generaciones futuras. Y no podemos dejar de lado la tradición literaria: el esqueleto sobre el que se asienta esta escritura y estructura son los “Cantos” de Ezra Pound, lo que le otorga entidad a esa desmesurada ansiedad por la totalización del presente desde la mirilla de una existencia marcada por el copy-paste, Andy Warholl, la intertextualidad y la difuminación del ser. Racca matiza cada canto con digresiones espaciales, de tiempos verbales, tipográficas, subrayados, tachaduras, dejando el hilo para que lxs ariadnas nos perdamos y busquemos las salidas entre una conversación de un pedido de ravioles navideños, la historia del partido revolucionario boliviano o las derivas del cajón y las exequias religiosas de Leopoldo Lugones en su pueblo tras su suicidio.

Aclaro que la enumeración anterior la hice sin saber en qué parte del tesauro encontré cada cosa. Traslado algunas instantáneas: en el Canto I, llegando al final de la columna del medio, leemos: a la izquierda, en solitario “Sigismund Schlomo Freud”, en el medio, siguiendo la imaginaria línea horizontal “…serie de escrituras superpuestas, inf. II 28; aquello que permanece, que se obstina más allá de la muerte, corpus”, y en lo que sería la columna de la derecha, con una tipografía miniaturizada “ejercicio de lectura, porque en este infierno, como en la vida, faltan cínicos//más interesado en este capullo que en lo que me pueda acontecer después de muerto”. En el Canto V se da cita la reflexión sobre la belleza: en página 23, en la primera columna nos encontramos con “…pero el sentido de belleza que uno tiene adentro es extraordinario”; en la columna de al lado, arriba “…integridad, armonía y resplandor, tres condiciones de belleza…” donde luego se despacha con Santo Tomás, el alma, la “cosa” y Joyce. En esa misma columna, desde la mitad hacia abajo parece seguir funcionando lo leído anteriormente: “Comentario: Porque la cosa sólo se embellece cuando es amada y amarla es asumirla; pero no toda cosa, sólo la bella. Algo que, por más atención que le dediquemos, no logra resplandecer, es innoble; bello es lo contrario//mi abuela fue Amanda Fontana, hermana de Enriqueta, la madre de los Sanguinetti. Amanda, cuando era joven, fue presentada en sociedad en el Círculo de Rosario. Esa noche fue mirada por un joven de apellido López Zamora. Ella, con el idioma del abanico, le hizo saber que estaba interesada. Esperaba verlo en un baile social que habría, pero antes su madre murió y ella debió cumplir con el luto. En ese tiempo, López Zamora enfermó de tuberculosis y murió. Después ella se casó con Ortiz de Guinea y tuvo ocho hijos. Cuando yo era adolescente y ella ya era una anciana, la acompañé al cementerio y vi que rezaba en la tumba de López Zamora. Vivió amándolo a él, a ese con el que nunca habló”.

Hay una palabra que quiero tomar y que casi no aparece. Esa palabra es “infancia”. Tal vez sea la verdadera pérdida de algo que no puede recuperarse pero que -parafraseando a Cesare Pavese- todo el tiempo estamos queriendo rescatar. Acá el árbol pavesiano que se conoce una única vez en la infancia se transmuta en ese diente de león. Y hagan la prueba: soplen el diente de león y luego busquen los finos canutos blancos para restaurarlo y devolverle el tímido esplendor a la flor. Vimos una única flor, lo que hacemos luego es buscar los filamentos para reconstituirla, (el psicoanálisis que trabaja con lo inactual, nunca con lo actual) pero no cualquiera, sino precisamente esa que vimos y tuvimos. Y sentimos.

El expediente espiritual de un pueblo, un monumento etéreo que quiere recaer sobre los corazones y las conciencias de los por venir, un tesoro acumulado de pérdidas con una sintaxis no solo hecha con letras, estilos e idiomas, sino más bien con tránsitos socarrones, desmesurados y hasta con humoradas, que son el singular absurdo de cualquier vida que quiera retener algo de esto que llamamos realidad.