Pese a que lo que nos define como humanos no se pueda mensurar suficientemente por ningún elemento externo, el reconocimiento que los otros hacen de nosotros nos proporciona la mejor pista para saber dónde estamos parados. Y esto no sólo en términos de cualidades o defectos, sino de “identidad moral” como le gusta decir a Giorgio Agamben. Convalidar lo que somos a través de la mirada ajena nos aporta perspectivas que enriquecen la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y sirve también para saber cuál es la imagen que ofrecemos a los demás y cómo les caemos. “La persona moral se constituye, pues, a través de una adhesión y a su vez una distancia respecto a la máscara social: la acepta sin reservas, y al mismo tiempo, se diferencia casi imperceptiblemente de ella”, certifica Agamben. Y con esa frase nos impele a ecuacionar lo público y lo privado, dejando en claro que la máscara social coadyuva a nuestra identidad, pero no la regula indefinidamente.

Esto, que parece una verdad de Perogrullo, no siempre es tan evidente como creemos. Un cuento del brasileño Machado de Assis, del año 1882, denominado «El Espejo», expone con claridad la confusión en la que muchas veces quedamos empantanados. Según Jacobina, el protagonista de la historia, “cada criatura humana tiene dos almas: una que mira desde dentro hacia afuera, otra que mira de fuera hacia adentro y las dos complementan al hombre, que es, metafísicamente hablando, una naranja”. A lo largo de su desarrollo nos hace saber que su “alma exterior” estaba absorbida por el oficio de alférez que desempeñaba mientras que su “alma interior” trasuntaba al joven que iba dejando atrás la adolescencia.

Dependiendo de cómo era visto por los demás, era el tratamiento que recibía. Algunos lo respetaban por su posición, y otros apenas por ser un adulto incipiente. Esa proyección social era tan radical que hasta el espejo de la habitación daba cuenta de ello: cuando dominaba el alma interior, lo que aparecía era una difusión de líneas y una descomposición de los contornos; cuando dominaba el alma exterior, una figura nítida y entera. Fue el propio espejo el que le ayudó a entender que el uniforme que vestía era la causa de esa distinción, de modo que comenzó a prestarle atención y a regularse más por la forma externa que por su propia interioridad. Finalmente, “el alférez eliminó al hombre”.

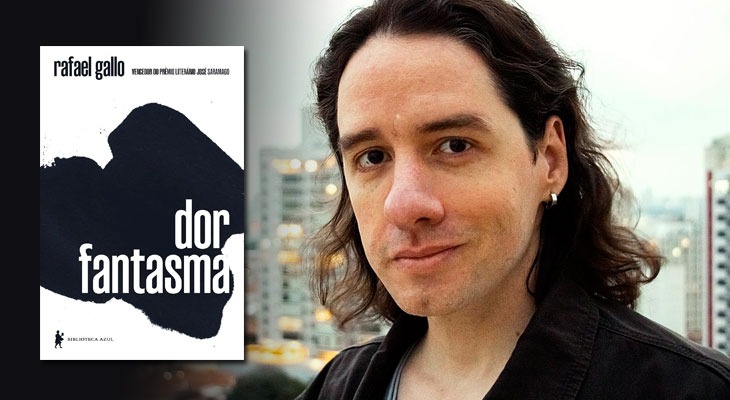

Es esta la materia ficcional con la que trabaja Rafael Gallo, en su libro “Dolor Fantasma” (2023) siguiendo la línea inaugurada por su precursor decimonónico, y por eso la novela asusta desde el inicio mismo al darnos a conocer a su protagonista: Rómulo Castelo. Este hombre, pianista eminente y profesor universitario comparece a escena como una figura extraordinaria, un super-hombre con todas las letras. Lleva tan adherida a su cuerpo la máscara social, que seguramente le pasaría lo mismo que a Jacobina si se midiera ante el espejo.

Dueño de una disciplina intachable, de un compromiso superior con el arte y la música en particular, desde el primer capítulo se muestra preparado para sortear uno de los pocos récords a los que se puede acceder en esa esfera, ejecutar “Rondeau Fantastique”, la pieza “intocable” del compositor húngaro Franz Liszt, en una de las giras europeas más prestigiosas a nivel mundial.

El núcleo ficcional de la narrativa, que se asienta en esta cúspide profesional, permanecería inmutable de no producirse un acontecimiento fortuito al cierre de la Primera Parte. Nada más y nada menos que un accidente a la salida de la universidad que deja como saldo la mutilación de la mano derecha (a la que alude el título de la obra) del pianista. A partir de entonces las cosas cambian radicalmente y aquello que parecía ser el ascenso hasta el infinito de un héroe implacable, deviene tragedia y miseria moral por la manera en que enfrenta los avatares del destino.

La ficción se direcciona, a partir de entonces, en torno del impacto social que genera ese cambio de situaciones agudizando el problema de la máscara antes referido.

Lo digamos con todas las letras: el joven brasileño no sólo esboza con crueldad una hipótesis eventual a la que todos estamos sujetos, sino que la pone en práctica al materializar uno de los miedos más arraigados del ser humano: perder la definición pública por imperio de la tragedia y hacer de la negación el leit motiv para seguir vivo a cualquier precio.

No es que Romulo Castelo no se sienta afectado por la desventura o que no lleve hasta el paroxismo su dolor, sino que se afirma en su negación para no mostrarlo y disimular la angustia, pero lo hace sin medir sus terribles consecuencias.

No hace falta haber leído a Freud hasta el cansancio para comprender las entrelíneas de esta conducta. La emoción encuentra siempre una vía de escape para expresarse y, si no se conjuga con la aceptación de lo irremediable, se vale de otra alternativa más a mano. En este caso, el odio y la humillación que el personaje siembra alrededor suyo para que la otrora admiración no se conjure como pena ni lástima.

El acierto de Gallo no pasa claramente por este viaje mítico del héroe a las honduras infernales cuanto por sopesar el fallido reconocimiento de los demás que obra como marco, ese que nos hace creer que no valemos por lo que somos sino por las dudosas referencias con la que somos construidos por la opinión ajena.

Romulo Castelo, puesto en su condición de sujeto arrojado al mundo, no cuenta para nadie, ni siquiera para sí mismo ya que ninguna causa, fuera de la frustrada para siempre, podrá rehabilitarlo en lo sucesivo. En el final de la historia asistimos a esta derrota inmerecida que nos deja el sabor amargo del absurdo.