Uno no podría desplegar simultáneamente todas las posiciones posibles sobre cualquier tema o aspecto. Somos finitos, situados. Como consecuencia, se desprende que siempre hablamos, escribimos, explicamos, describimos desde un lugar, desde un posicionamiento. Si viniera un alienígena a preguntarnos cómo es la vida en la Tierra, le contaríamos cómo es desde nuestra perspectiva humana presente; dejaríamos afuera cómo la ven las hormigas, los delfines, las cebras, los gatos, las plantas. Pero también cómo la ven los niños, los profesionales de cada una de las profesiones que no ejercemos, etcétera. El tema es que ese hablar desde un cierto lugar, reconociendo esas condiciones inherentes del sujeto y del lenguaje, no nos exime de pensar cada intervención como ideológica, es decir hecha desde un recorte de la inmensísima realidad. Fíjense que no dije inmensísima verdad, ya que ese es el otro punto en esta cuestión.

Entre sus diálogos, Platón escribió uno que se llama “Protágoras o de los sofistas”. Allí trata sobre los alcances retóricos que tiene el lenguaje para persuadir; a los sofistas (especie de profesores particulares a los que se contrataba para que hicieran discursos, porque hablaban bonito) Sócrates los desenmascara diciendo que la retórica es retórica: no sirve como virtud para alcanzar la verdad. Pero lo interesante en Platón, como buen filósofo, es el problema que plantea: Sócrates afirma la idea de que los sofistas engañan con la elocuencia, “vendiendo” que dicen lo verdadero, cuando lo cierto es que construyen algo que pasa por verdadero para el receptor por el modo en que está hecho. Hace decir Platón a Sócrates: “¿No adviertes, Hipócrates, que el sofista es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el alma?” Y más adelante: “Vean al albañil, al aserrador, al zapatero, al mercader, al patrón de buque, al pobre, al rico, al noble, al plebeyo, levantarse para dar sus pareceres, y no se lleva a mal; nadie hace ruido como en las otras ocasiones, y a nadie se le echa en cara que se ingiera en dar consejos sobre cosas que ni ha aprendido ni ha tenido maestros que se las hayan enseñado; prueba evidente, de que todos los atenienses creen que la política no puede ser enseñada”.

Dejando en caro que no podemos dar una visión total de aquello sobre lo que nos referimos es que el llamado “adoctrinamiento” es filosóficamente un rasgo inherente cuando hablamos, debatimos y educamos. Porque, insisto: nadie puede hablar sin tener una cosmovisión, una metafísica de lo que entiende es la vida y la realidad. Si “adoctrinar” suena a mala palabra, como de hecho lo viene siendo (y el moño se lo puso el vocero presidencial, donde, por otro lado, informó que se decidía penar tal acción con una línea para denuncias), respondería que no existe forma de atender a la realidad en un discurso más que adquiriendo una posición desde la cual se habla.

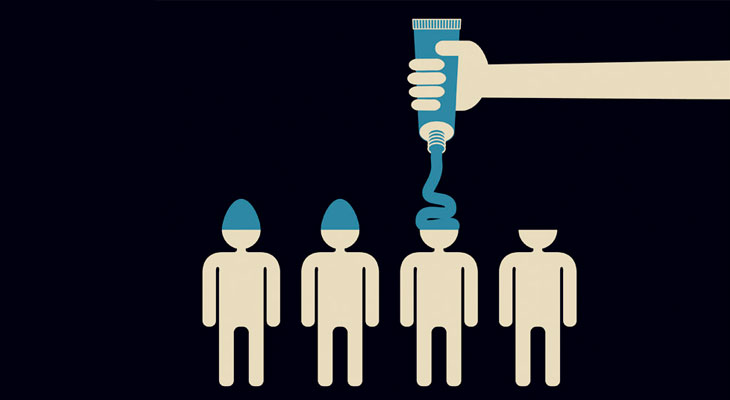

Lúcidamente, el escritor y docente Martín Kohan dijo que para que haya efectivamente el adoctrinamiento del que hablaba el vocero debe haber dos partes, que son, cuanto menos, artificiosas: el maestro autoritario que impone su visión de la realidad a la que refiere; por otro, los estudiantes tipo tabula rasa, con una mente vacía que se rellena con ideología, sin posibilidad de procesar, negar o discutir la información que se les brinda.

Muchos de los votantes del actual gobierno fueron jóvenes, diría: adolescentes en edad de votar. Con la lógica del vocero presidencial, uno diría ¡qué bien les vino el adoctrinamiento entonces a ellos! Los pedagogos insisten (como Tiramonti) que lo peligroso es que al atacar una ideología política se lo hace imponiendo la propia; no hay el “estar despolitizado o desideologizado”: Adorni podría deambular por algunas páginas de Althusser, Gramsci, Horacio González; ellos lo demuestran.

Si no hay que justificar el adoctrinamiento, entonces, ojo: no justificarlo nunca. La sospecha, la pérdida de circulación de saberes en tensión, se perderían en el aula si se crea un clima de delación y censura, de persecuciones semánticas y de vigilancia permanente. Platón la vio, y ante la confusión de modos de abordar la realidad, pretendiendo no sólo captarla sino dando por correcto uno en desmedro de otro, ideó a su soldado y maestro Sócrates para desenfundar sus argumentos. La parcialidad exige construir posturas que sirven para que el interlocutor piense -con las mismas herramientas- cómo puede rebatirlas, acomodarlas, asentirlas o negarlas.

Asistimos a una época donde se plantea penar no sólo el adoctrinamiento, sino particularmente la tarea docente. Si un bombero, un médico o una ama de casa expresa algo de su experticia, ello inevitablemente acarreará un modo de ver, de sentir, un modo ideológico de plantear el mundo y de vivenciarlo. Pero con el docente es distinto: cuando educa, debe hacerlo desde una especie de lugar inencontrable, o pedestal de un purismo intocado por los saberes, las luchas lingüísticas, históricas, las opiniones y las convicciones.

Si nadie adoctrina, es porque todos lo hacemos: “Tu mala creencia no tiene otro origen que la facilidad con que todo esto se verifica, y como ves que todo el mundo enseña la virtud como puede, te place el decir que no hay un solo maestro que la enseñe. Esto es como si buscaras en la Hélade un maestro que enseñase la lengua griega; no le encontrarías; ¿por qué? Porque todo el mundo la enseña”. Platón la vio.