Los alquileres están caros. Sabemos que vivir no es fácil, aunque tampoco voy a exagerar. El departamento no está mal, y la humedad es algo que no me molesta. El clasificado aclaraba el precio primero y luego lo que incluía el inmueble por ese valor. Cuando el dueño me confirmó lo del anuncio y me aclaró lo otro, acepté. Tranquilidad, espacio para relajarme, eso era lo que buscaba. Mi trabajo no queda lejos, así que solamente gastaría un poco más en algún taxi madrugador o en algún block de hojas.

En la ventana podía hacerlo de pie, con la hoja apoyada a la pared, o acercar la mesita para sentarme. También podía elegir los horarios, pero la noche era el momento más importante, justo en la franja en la que la mayoría de los vivientes decide irse a descansar. La única molestia era el ruido del reloj a péndulo que había en el departamento; el dueño decía que debía guardar el tic tac en la memoria cuando estuviera sentado o parado frente a la ventana, aguardando; una taza de café o coñac me mantenían despierto, y así podía aguantar hasta ver algo que pudiera anotar. Me servía bostezar y levantar los brazos, para no despertar sospechas, por si de aquel departamento, el vigilado se acercaba a la vez a su ventana y decidía usar binoculares, como hacía yo. Que supiera que estaba con la hoja y la lapicera era lo que me ponía tenso. Por eso algunas veces me lavaba los dientes frente a la ventana: para mostrar el prolegómeno mentiroso de alguien que está haciendo el balance del día antes de irse a dormir. Ese poema de Baudelaire, A la una de la mañana, era el racconto perfecto de lo que debe sentir la mayoría de la gente que se hace el momento para repasar lo que hizo en la jornada, sabiendo que eso también es la vida. O que eso es vivir.

Le gustó tanto al dueño del departamento -en una exageración inverosímil- que yo fuera alguien que leyera poesía, que no miento si digo que la rebaja en el precio del alquiler vino también por ahí. Cada loco con su tema, me decía, y yo asentía. A fuerza de ser sincero, no me gustaba espiar a alguien en la ventana del edificio de enfrente, pero con el tiempo traté de buscarle algún sentido a la vida del desconocido. No me aclaró el dueño si era un contrincante amoroso, laboral, político, alguien a quien quisiera destruirle la intimidad. Tampoco quise preguntar. Cambié poco los horarios, porque el espiado hacía eso generalmente a la noche, tarde. Tenía que ir llenando el frasco.

Registrar, lo que se dice registrar, era la experiencia completa, lo que rodeaba el ritual. El tipo, enfrente, a veces rendido, a veces con una pasión que yo no entendía, se paraba desnudo frente al espejo, sacaba un frasco del botiquín y lo dejaba en el costado de la bañera. Luego lo hacía: salvo las heces y la orina, depositaba las excrecencias, fluidos de su cuerpo en ese frasco de tapa amarilla. Era como si no se atreviera a descartar el exceso orgánico, el filo que va de la vida a la muerte, y por ello lo contenía en el recipiente. Hurgaba en la nariz, lo hacía con cada dedo, y lo que sacara cada noche, lo tiraba en el frasco. Iba de arriba hacia abajo; la cera de las orejas la extraía pacientemente con hisopos, o con algodón en algún palito. Del torso, brazos, codos, espalda, buscaba cascaritas, granos en erupción, cera enquistada, piel que se saliera, pus. Se lavaba las manos en cada operación exitosa, cuando encontraba algo y lo depositaba en el recipiente. Sangre no he visto que tirara, que es lo más vivo antes de que coagule fuera del cuerpo; para el final dejaba la mugre de las uñas. Cabellos le vi colocar muy pocas veces, barba sí. Su obcecación estaba en llenar el frasco con eso. Que lo hiciera frente al espejo, día tras día, era algo que podría explicar él. Al final de cada purga, yo apoyaba las hojas en la mesita con las lapiceras para terminar de registrar, en orden, lo sucedido, por dónde iba, de dónde habían salido excrecencias en mayor proporción.

Los binoculares me permitieron saber que las ojeras del espiado iban en aumento; en alguna oportunidad tomaba pastillas y continuaba con la ejecución. Pocas veces lo hacía luego de bañarse, y eso que el agua afloja la piel. En algún sueño se me apareció el frasco, pero con tapas que iban cambiando de color. El block de hojas crecía, porque lograba observar los diversos gestos, no reiterados, con una responsabilidad inaudita, esa que tenía el tipo en su empresa frente al espejo. Disfrutaba con eso, como si el contenido del frasco fuera su mascota, la posibilidad de una criatura en el límite de la supervivencia.

Algunas veces recordé, es más, llegué a buscar fotografías e ilustraciones de esos bolos o especie de tumores de carne que existían, nacían dentro del cuerpo y que tenían pelos, uñas, pus, hasta dientes en algunos casos, con un color piel parecido a un feto de Alien. Tal vez el tipo estaba haciendo algún experimento, buscando algo. Era extraña la mezcla de perspectivas, posiciones, entre la limpieza extrema y la paciencia que ponía justamente al sacarse aquello que lejos estaba de lo limpio, aunque sin embargo vital. Me fue inevitable pensar lo que unió y une a los hombres de todas las épocas: ese momento, de diez segundos como de tres horas, en que nos ponemos en cuclillas, apoltronados en la necesidad, para expulsar lo oloroso, lo que nos dio vida y nos permite mantener el ciclo. Reyes, duques, fugitivos, marineros, bomberos, cavernícolas y hasta los creadores de los mejores perfumes, se han rendido a esa capacidad que es, lo supo decir primero un amigo, entre risas, y luego descubrí que había citado a Nietzsche, lo que pone en duda la existencia misma de Dios: la necesidad de tener que evacuar.

Claro que barajaba opciones desde la ventana, al ver y registrar lo que hacía el -le llamo vecino ya-. Descartando el experimento médico, eran las que siguen: primero el aburrimiento, ese que te arrastra como un mar de barro a hacer cosas que te saquen del lugar psíquico en el que te encontrás, algo similar a lo que le sucede al Alex de La Naranja Mecánica, donde la violencia parece, más que gratuita, producto del aburrimiento. El tipo estaría acosado por eso, para entregarse al proyecto de hacer aquello. Otra opción era más interesante: lo hacía porque imaginaba que alguien lo veía en eso; un voyeurista de dos caras, donde podía mirarse al espejo haciéndolo, cuando creía que otros lo estaban observando, vaya uno a saber. La última opción era más candorosa; llenaba el frasco para hacer un chiste de mal gusto a algún compañero de trabajo; tenía pinta de ser de esos que se zarpan en algunas cuestiones, que estiran el humor y buscan la complicidad del resto, sabiendo -el resto- que son ellos los únicos que se animan a hacer ese tipo de cosas. No creo igualmente que estuviera preparando aquella pócima para tirársela a algún amigo a punto de recibirse.

Sumaba registro en las hojas; podría hasta describirse mi estado de ánimo cada noche en que había estado esperando la consumación de esa limpieza por parte del vecino. No sabía nada de él, pero vendríamos a ser algo así como hermanos en la indiscreción. Reconozco que a veces hasta cenaba rápido, cuando volvía tarde, para descalzarme e ir a apoyarme en la ventana pertrechado con bolígrafos a tinta, de los buenos; me gustaba el olorcito de esa tinta, y cuando las hojas del block quedaban enrolladas, por mi persistencia a hacerle dobleces en las puntas, parecía que estuviese escribiendo en un papiro; me faltaba la peluca blanca, las velas y la salvaje imaginación de un Marqués de Sade urbano.

¿El frasco?; sí, se iba llenando. El vecino solamente acercaba la nariz a esa mezcla únicamente cuando depositaba y dejaba caer la cera de sus orejas. Yo escribía registrando no por día, sino por capítulos que estaban basados en las posiciones de sus omóplatos; si más caídos era una impresión diferente a la que me despertaba un porte más altanero; si hundida la espalda, era que estaba como escapando de algo, si ancha, estaba conforme con esa prisión orgánica que expulsaba y medía diariamente. Mi compendio escrito, cronicado, era algo entre lo anatómico (el vecino estaba desnudo casi siempre), las impresiones del paso del tiempo, el talismán asqueroso pero reverenciado que era el frasco en sereno desorden, y de a poco, mi invisibilidad absoluta en entrega a ese proceso que debía registrar.

Dije -escribí- una palabra imprecisa, pero bueno, qué palabra en cierto modo no lo es. Debía. El departamento y la humedad no molestan tanto; tampoco molesta él. No aparece casi nunca por acá; al alquiler se lo deposito, y no me persigue cuando me atraso en el pago. Tiene equidistante otra ventana; no me ha dicho mucho, más bien casi nada, pero tampoco soy tan estúpido.

No me dijo el día, por eso nunca supe cuándo. Y el día llegó, mejor dicho la noche. No fue el portero eléctrico; los dos golpes secos en la puerta del departamento de este noveno piso donde vivo me sacaron de la tarea. Es impresionante (para mí, al menos) cómo cambia el olor del palier respecto al interior de cualquier departamento al abrir la puerta; parecen universos diferenciados que ni siquiera se rozan. ¡Qué inventos las puertas! También las ventanas, quién lo duda. Baudelaire otra vez, y ese fragmento donde dice que nadie puede ver más cosas desde afuera que frente a una ventana cerrada.

Abro. El vecino, con una camisa larga, pantalones de jogging -es joven- larga una sonrisa y me estira la mano. Tomo el frasco; pesa un poco. Es de un vidrio grueso, aunque no se percibe eso en detalle, por estar acumulada tanta cosa sobre las paredes del interior. Cierro la puerta.

Entro sintiéndome un científico -sin delantal- con la creación robada a otro colega, presto a comenzar con el invento que tenía preparado y venía elucubrando hacía tiempo. Lo apoyo en la mesita apostada junto a la ventana, sobre la que escribo las alternativas de lo que el vecino hace con su cuerpo. Tengo que terminar con el registro de las vetas, colores, el olor de lo que hay ahí adentro. Sentado a un extremo de su ventana, en un zigzag perceptivo, desde su departamento equidistante, el dueño me observa hacer eso, me ha observado, escribiendo a su vez lo que yo observaba del tipo y el frasco.

La cadena puede saber de sus eslabones. Se nota que el éxtasis, el goce es completo ahora, pero solamente ahora; cuando sabe, viéndolo cada noche, que he ido registrando todo en el block, pero para que vos, usted, o como quieras que te diga, formes parte de esta trama, el último eslabón de la cadena dice él, desde tu casa, tu mesa, tu ventana, tu soporte electrónico, celular o lo que sea, que se va llenando de un hormigueo incesante, con palabras, y que él, el dueño, se encarga (al finalizar mi tarea) de transcribir, fragmentar, recortar y mandar por cartas y por correos electrónicos y mensajes de texto y WhatsApp a cuanta persona desconocida pueda. De no ser así, de no tener destinatarios, no tiene sentido, me supo decir, ante una de mis únicas consultas sobre el tema. Hoy te tocó a vos. (Ésta última frase debo ponerla siempre).

Los alquileres están caros; por eso este precio era muy bueno para mí. Seguro que también para el vecino de enfrente, ahora durmiendo, y para todos los otros inquilinos, que noto desde acá tienen las luces encendidas, y deben registrar a cada uno, completando en zigzag, una perfecta cadena luminosa y oscura, en las alturas de esta ciudad.

Nicolás Jozami

(Santa Rosa, La Pampa, 1979). Licenciado en Comunicación Social y en Letras Modernas y doctorando en Letras. Escritor, docente en los niveles medio, terciario y universitario, investigador. Publicó Galería de auxilios (no editorial, 2019); Hueso al cielo (Alción, 2018); La joroba del Edén (Cartografías, 2018); El brillo gemelo (Borde perdido, 2016) y La quimera (Ciprés, 2009). Colabora con los diarios Hoy Día Córdoba (Córdoba), La Arena, (La Pampa), El Liberal, (Santiago del Estero), y en revistas digitales como BIFE, Barbaria, El Ganso Negro, Viejo Mar, La Papa, entre otras.

Obtuvo el Primer premio en “Córdoba Escribe”(cuento, 2021); Primer premio “Córdoba Escribe-Crónicas de Pandemia Daniel Salzano” (2021); Mención en el “Primer concurso de Narrativas de la editorial de la UNC” (2020), primer premio en “Certamen de microrrelatos Siete Sellos” (La Pampa, 2017); “Primer premio ACIC” (Córdoba, 2016), finalista en el “Primer Premio «Diderot» categoría ensayo de Ápeiron Ediciones” (2017, España), primera mención en el “IX Concurso de cuentos Manuel Mujica Láinez” (2015, Buenos Aires), Primer premio de cuento en el “Concurso Letras Pampeanas,”, organizado por Asociación Pampeana de Escritores (2001). Dicta talleres de escritura.

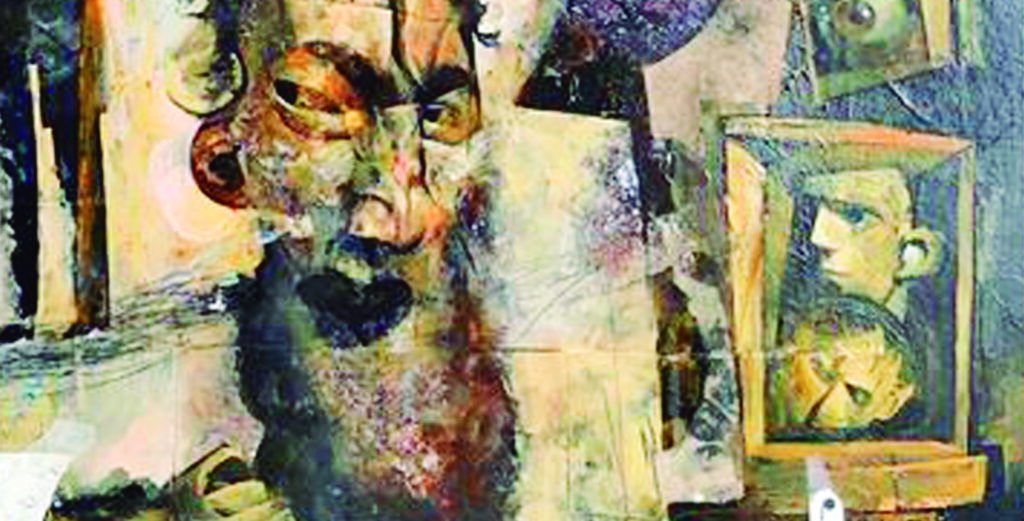

Autor premiado, prolífico en libros como en colaboraciones a nivel nacional, Jozami no le teme al cruce de géneros. En esta ocasión, nos presenta a un extraño narrador voyeurista obsesionado con el aún más extraño ritual de su vecino.