¿Pero quién no tiene una tristeza para roer en tiempos

de desánimo o en los días de lluvia? (Jurandir).

Según Freud, el dolor es un síntoma que apunta a un bloqueo en la historia de una persona. A causa de ese bloqueo el paciente no está en condiciones de seguir dentro de esa historia. Los dolores psicógenos son expresión de palabras sepultadas y reprimidas. La palabra se ha cosificado. La terapia consiste en liberar a la persona de ese bloqueo lingüístico, en volver a licuar su historia”. La idea motora de esta cita que pertenece a Byung-Chul Han y que fue extraída de su último libro La sociedad paliativa” (2021) tiene que ver con el «dolor».

Es cierto que el tratamiento del tema no solo no es original (el psicoanálisis se cocinó a fuego lento de tanto repetirlo), sino que parece irrelevante a esta altura del partido en el que la «algofobia» o «fobia al dolor» ha ganado terreno. Lo que Han le preocupa no es la evidencia de ese «miedo generalizado al sufrimiento» que se está imponiendo como norma, cuanto el valor que adquieren la «complacencia» y la «pulsión de bienestar» que buscan sustituirlo debido a su adaptabilidad a las nuevas circunstancias.

Podemos partir de esta concesión teórica y entender su performance. Sin embargo, nos guste o no, «el orden vital es un orden del dolor», y uno de las pocos que nos definen auténticamente como humanos. Por esta razón, lo que Han advierte cuando habla de «bloqueo» alude a esa suerte de boicot que nos juega la mente para hacer frente a las circunstancias adversas del día a día, incluso aquellas que adoptamos de motu proprio para salir airosos en la conquista de nuevas oportunidades. De este modo, al conjunto de «represiones» que define el orden de la cultura, le sumamos esta otra que nos es cada vez más exigida en el mercadeo social y profesional en el que estamos insertos.

Es cierto que la canalización directa del dolor nunca ha sido posible de manera plena ya que tampoco la historia funciona así, desenmascarada y sin inhibiciones. Por el contrario, siempre se ha visto revestida de subterfugios que coadyuvan a sublimar los deseos y disimularlos, sin por ello mentir de manera ostensiva. Lo que pasa es que sustraerse a la expresión inmediata de las sensaciones que nos afligen no es lo mismo que neutralizar el dolor que verdaderamente sentimos, o, lo que es peor, ningunearlo para que la optimización social y política resulte propicia.

La «sociedad paliativa» de la que habla Han es aquella que trata de librarse a cualquier precio de la negatividad que menoscaba los procesos productivos por reclamar esa cuota de humanidad que está en la base de nuestras prácticas.

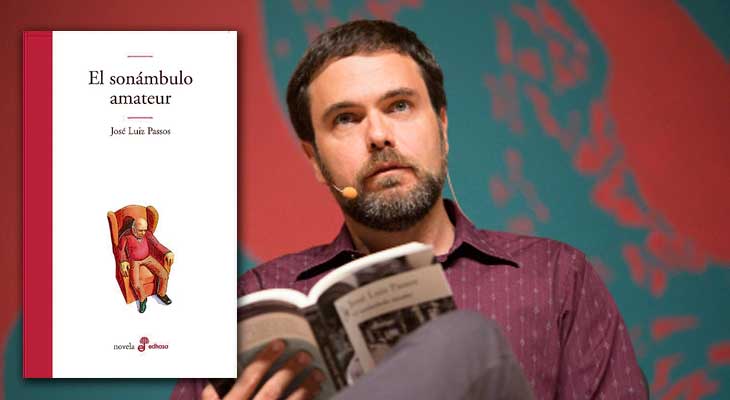

Un buen ejemplo para pensar esta lógica y desandar su bagaje constructivo lo ofrece la novela O sonâmbulo amador” [El sonámbulo amateur] de José Luiz Passos, publicada en 2012, que baraja los términos de esta ecuación de manera insoslayable. El autor brasileño nos presenta a Jurandir como un hombre de mediana edad, que se desempeña como jefe de seguridad en una empresa textil de Pernambuco, y que maneja al dedillo las funciones que le caben, incluso con sus aristas burocráticas y legales. Sin embargo, pese a su vasta trayectoria, no consigue resolver un caso que lo compromete y que le toca de cerca: el accidente del que fue víctima un operario de la fábrica mientras manipulaba una caldera y que tuvo efectos lastimosos en su rostro, hasta el punto de desfigurarlo.

El flujo de la novela desata, a partir de entonces, una crisis identitaria que se ordena al modo de un rompecabezas. De repente, nos vemos enfrentados a cuatro cuadernos de anotaciones que redacta el protagonista mientras está internado en la clínica psiquiátrica de Belavista después de un brote psicótico. Página a página asistimos a sus debates íntimos, sus sueños, recuerdos de infancia y anécdotas de la vida cotidiana. Entendemos que, a través de esa escritura, Jurandir logra germinar los lazos y nexos que vinculan ese hecho desgraciado de la empresa con heridas más profundas y sin cicatrizar, abriendo surcos que se comunican entre sí sin dar cuenta de la razón que las articula. Y esto, en el marco de una terapia que –como plantea Han- se hace necesaria para liberar las emociones contenidas.

Una pista la encontramos en la palabra «accidente» que se carga semánticamente en la progresión de la lectura. Adquiere preponderancia porque revela un costo psíquico díficil de asimilar, en la medida en que involucra dos episodios de la historia personal soterrados: el que padeció en su infancia mientras jugaba con un carrito de rulemanes que lo dejó rengo para siempre; y el que referencia la pérdida de su hijo de 14 años, por una apuesta inverosímil en la conducción de una motocicleta.

Poco a poco percibimos que el borramiento facial del muchacho de la empresa metamorfosea la cara misma de Jurandir, que ha perdido sus rasgos y su fisonomía después de que la tragedia experimentada en carne propia resquebrajara su vida por completo. Cargando el peso de su propia historia, este hombre pudo rehacerse y armar una versión provisoria de sí mismo, que le funcionó a la perfección hasta dar con la fotografía del joven vulnerado y reavivar la fisura existencial que lo ha tajeado. Es entonces cuando «explota» también, al igual que el compresor que accionaba el empleado y revela algo que se escande a cualquier apariencia: la desmesura de un dolor que ningún cuidado paliativo puede sanar por más eficaz que quiera presentarse.

El texto de Passos apuesta en dos direcciones que se dan las manos con el psicoanálisis en un contexto social y cultural que lo retacea. Nos muestra la intemperancia que supone la negación del dolor, por un lado, al tiempo que remarca la necesidad e importancia de asumirlo decididamente (incluso, con humor y buena voluntad) para sortear las dificultades y avanzar sin medias tintas, en segunda instancia. Así las cosas, si es verdad que «siempre nos vemos arrastrados a enfrentar la dureza de las cosas que simplemente sería mejor olvidar», en el cierre del relato queda la convicción de que el efecto fue el buscado. La niebla de la indiferencia se despejó de mi cabeza. Tuve la impresión de que finalmente mis ojos volvían a abrirse del todo, queriendo la sal y el humor de las cosas. Queriendo tragar nuevamente la tristeza que viene conmigo. Porque puede haber risas, de verdad, incluso en el estado más supremo de una absoluta mala suerte. Y esto es lo que espero demostrarles a todos ustedes”.