Nada más sencillo que empezar nombrando la rue de Seine a partir del boulevard Saint-Germain y entonces, dejando a los dos lados las galerías de arte y las aceras estrechas que se deslizan hacia el río, ahí Oliveira, un Horacio Oliveira que camina con las manos hundidas en su sobada canadiense, que continúa bajando hacia el arco, ya el quai de Conti, donde se halla el Institut de France y donde ya es visible al fondo el Pont des Arts, ese enlace con el Louvre, este ya en la “rive droite”, donde la Maga, ¿la encontraría? ¿Encontraría a Lucía, la uruguaya, la madre de Rocamadour? Qué raro se nos antoja llamarla Lucía. Ya se sabe también lo del tubo de dentífrico y lo de citarse sin citarse de verdad y tirar líneas en el folio en blanco para escribir rectito, cosa vulgar, de convención. Pura Rayuela, de la que en este 23 se cumplen sesenta años.

París es una fiesta que nos sigue, decía el otro americano, el del norte, apenas entras en contacto con él. No conozco a nadie que me haya dicho que París no es para tanto. Solo una amiga rusa, pero creo que se mueve por insuperable rémora napoleónica. Para Cortázar París no es una fiesta que te sigue sino que él, como buen argentino, es quien sigue esa fiesta incluso antes de haberla catado, cosa que hizo por primera vez en 1949 como prospección, su primer contacto con París. Pero la ciudad ya era una fijación desde su adolescencia, desde sus años de estudiante en la Mariano Acosta y desde su ejercicio docente en san Carlos de Bolívar, Chivilcoy y Mendoza. Lo es más hacia atrás, desde su infancia en el metasuburbio banfileño, núcleo hoy fagocitado por el Gran Buenos Aires.

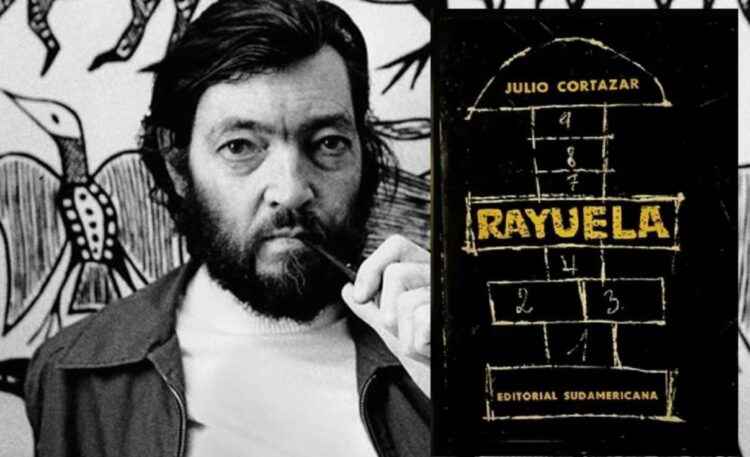

Ya es lugar común hablar de dos Cortázar. El primero, previo a Rayuela, cuando es, como lo califica su amigo Saúl Yurkievich, un “suave lobo estepario”, y el otro, el escritor público, que es el posterior a la publicación (1963) de esta novela de cambio, poliédrica, maquinaria nodriza del discurso desestructurado, que se eleva como el Ulysses joyceano en español, sin olvidar el Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, tan reivindicado por el propio Cortázar en su momento. No quiero decir que hasta Rayuela sea un escritor desconocido, dado que él por esas fechas ya ha publicado, al margen de Presencia y Los reyes, tres libros de cuentos (Bestiario es de 1951, llega a Europa con ese título bajo el brazo), algunas de sus narraciones más sugerentes como “Casa tomada” y “El perseguidor”, y una novela, Los premios (otra, El examen, quedará en el cajón, hasta que su edición póstuma la rescate), lo que sostengo es que se convierte en una figura social más demandada.

Una pequeña anécdota al respecto, y perdón por personalizar. Aurora Bernárdez me comentó que una tarde un joven jockey argentino llamó al timbre de la casa de la place du Général Beuret y preguntó por Julio. Aurora le comentó que no estaba. Le dijo si lo conocía y le contestó que no. Aurora siguió indagando. El jinete no tenía ni la más remota idea de quién era el escritor. No había, por supuesto, leído nada de él, solo sabía que era un escritor famoso y quería saludarlo.

El conocimiento parisino de Cortázar es emocional, más allá del topográfico, que también lo es, y eso trasciende en Rayuela. Lo percibimos. París es su espacio mítico. A su llegada a la ciudad, se instaló momentáneamente en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), en la Maison de L´Argentine, que es el sur del sur, en Montparnasse. Luego vivió en ambas orillas, con preferencia hacia la izquierda, pero sin menospreciar la derecha. Pasó por la rue Mazarine, la rue Broca, la rue de Gentilly, la rue Pierre Leroux, la place du Général Beuret y la rue Martel, donde hace unos años colocaron una placa de homenaje. Esos son puntos cardinales suyos, pero es toda la ciudad la que respira en la primera parte de la novela. Recordemos que en alguna ocasión el escritor dijo que París era un poco la mujer de su vida, y es que París no es un mero escenario, es un protagonista más. Palpita en toda la narración.

Rayuela, una novela que es un juego y que hay que leerla como lo que es en realidad, un poema. Paladearla por partes, olvidándote de buscarle un eje narratológico, de racionalizarla, solo hay que dejarse llevar y punto. Punto final.