Uno de los grandes cuentos de Borges y Bioy Casares se llama “Esse est percipi”: “Ser es ser percibido”. El título remite al famoso empirismo idealista (aunque suene contradictorio) del obispo Berkeley. Para él, la existencia de algo es idéntica a la percepción que tenemos de eso. ¡Matrix en su máxima expresión!

Contra los empiristas tradicionales, que suponían que lo que percibimos debe corresponder a algo concreto que cause esas percepciones –y que, por tanto, nuestras afirmaciones pueden ser mejores o peores, más o menos adecuadas-, Berkeley sostiene que son nuestras ideas el lugar donde la realidad se manifiesta, y que no hay una realidad más allá de lo que percibimos en ellas. El “ser” de algo es lo que percibimos de él.

Eso vemos en el cuento de Borges y Bioy, aquellos dos escritores geniales que firmaban sus textos conjuntos como Bustos Domecq: narra sobre una época donde los partidos de fútbol “de verdad” dejaron de existir. Los estadios y los equipos cayeron en desuso, todo se reemplazó por actores que cumplen un libreto en una pantalla televisiva. La verdad y la realidad son efectos y resultado de lo que los espectadores perciben por las pantallas… es fascinante imaginar qué hubiera escrito Borges en tiempos de IA, chatGPT y tantas otras novedades que vuelven muy borrosa la idea de realidad.

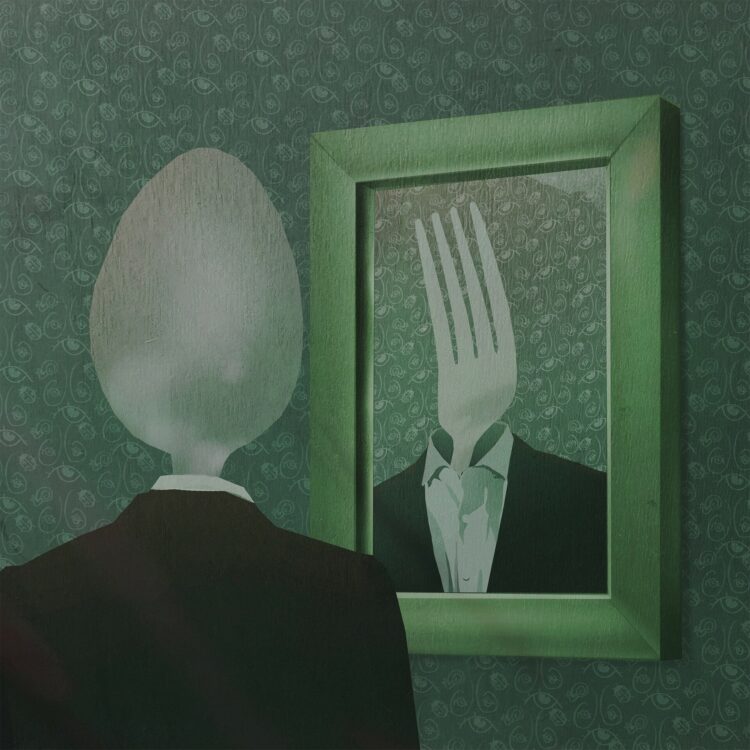

Desde la modernidad, esta cuestión tan actual fue anticipada por la filosofía, y confirmada luego por otras ciencias, cuando se vio que en nuestra captación y comprensión del mundo también operamos nosotros mismos. Nuestra constitución biológica y psicológica, nuestras herencias culturales, las marcas ideológicas de nuestra sociedad o clase social, la influencia mediática, influyen en nuestro vínculo con el mundo. Incluye esos sesgos con los que cargamos y resultan casi insuperables a la hora de conocer, comprender y juzgar en nuestra relación con las cosas y nuestra propia auto-identificación. Marcan lo que percibimos, suponemos, esperamos y consideramos creíble.

Pero, como suele suceder cuando se tiene en cuenta sólo un aspecto de un problema, esa condición subjetiva puede derivar en resultados peligrosos si no se tienen algunos cuidados.

Hace unos años nos sorprendía la noticia de Emil Ratelband, que pedía a la justicia holandesa cambiar su fecha de nacimiento (de 1949 a 1969) porque se sentía 20 años más joven. Su autopercepción no correspondía con los papeles, pero sostenía que era más real que el “dato” empírico. Es por eso que lo que percibimos, o creemos percibir, requiere consistentemente de la interacción con los demás para que sea validado, y, eventualmente, sostenido.

Obviamente, criticar la reducción de toda afirmación a lo que percibo (o creo percibir) individualmente no significa desconocer que, en efecto, hay ámbitos de nuestra vida donde esa percepción propia no sólo es ineludible, sino que está a la base misma de algunas decisiones trascendentales.

Cuestiones como los valores fundamentales, las creencias y cosmovisiones o la autoidentificación, ciertamente tienen un núcleo insoslayablemente singular y son una marca ineludible en nuestras interpretaciones. ¿Cómo minimizar los riesgos de desatender otras perspectivas que permitan evaluar mejor las propias?

No parece buena idea someter todo aspecto de la existencia, particularmente los aspectos compartidos, al subjetivismo individual. Parecen necesarios modos de justificación y validación de lo que decimos ante otros.

Poner al nivel de la creencia arbitraria cuestiones tales como un virus, una catástrofe social, el hambre o la destrucción ambiental no sólo son malas ideas. Son el reino perverso, paradojalmente parecido, de la voluntad de poder de los superhombres nietzscheanos (que no se deben a nadie) y la posverdad anarcocapitalista (que no se debe a nada). Ahí donde la arbitrariedad individual se considera con derecho a imponer su visión, sin atender otras fuentes alternativas de conocimiento y valoración.

Como decía Hannah Arendt, aunque son ineludibles las interpretaciones, no podríamos jamás decir que al inicio de la primera Guerra Mundial fue Bélgica la que invadió a Alemania. A menos que estemos en la distopía de Orwell, en la que toda una sociedad percibe la tortura como amor, la guerra como paz, la miseria como riqueza, y la destrucción de cualquier prueba como la verdad.

Ciertamente, hay aspectos de nuestras decisiones singulares que no pueden someterse al juicio de otros, pero no son la mayoría. La dureza del mundo excede las impresiones subjetivas. Digamos que el hambre, la angustia por el futuro, la diferencia de clases sociales o la violenta destrucción de la naturaleza, son más que una impresión subjetiva sometida a creencias individuales. Se pueden discutir sus orígenes, se pueden cuestionar representantes o discursos, pero lo notable de esas realidades es que no hay sesgo que tape con un dedo el sol. Ni hambre que se sacie con pantallas. Ni argumentos justificables para que las mayorías se sacrifiquen porque algún día, sí algún día, llevarán la vida de los envidiables pocos.