Alguien se sienta a mirar en detalle un bichito o una hojita en un microscopio o se sienta a escribir un cuento y da vida a una unión verdadera, una red de intercambios, un paisaje ampliado trazado por un escritor que atisba la inmensidad del mundo desde una lente o un camino de palabras.

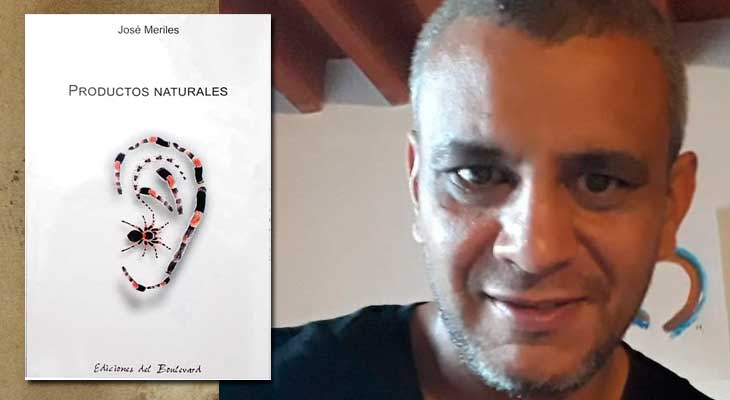

Así imagino la vida cotidiana de José Manuel Meriles, biólogo y escritor quien ha publicado anteriormente otro libro bajo el título de El triunfo”. Este es un nuevo libro de relatos formulados en apariencia desde un realismo que se resuelve en repercusiones extrañas, ya que en ellos se mezclan vida cotidiana y sueño, hechos y conjeturas, humanos, animales y plantas en difícil conjunción. O, mejor dicho, en una operación de traducción o de traslación sutil del entramado entre cultura y mundo natural.

Los rituales de graduación, un tatuaje, un cazador de canguros, el cuerpo de un mártir, una mancha con forma de pájaro, una carta de despedida y un retrato, un velorio (o dos), una mujer enferma (o dos), unas manos que se desentienden del propio cuerpo, alguien que posa frente a un espejo, un disfraz, gente ahogada, muñecos, las formas del fuego. Y niños, muchos niños a veces inocentes, otras como si estuvieran a punto de confesar un delito”, esos que no están en el centro sino en el límite, en el borde de una condición de extrañamiento que diseña su propia distancia con el mundo. A través de seres vulnerables Meriles exhibe una particular sensibilidad para hacer que los personajes muestren su humanidad al desnudo.

El pasaje directo entre el campo de las cuestiones humanas, el amor, el rencor, la indiferencia, el miedo, las formas de relacionarse con los demás y la extensión al mundo de los animales y las cosas como dispuestos en un afuera pronto para ser usados, indican un intercambio desigual, un intento de salvaguardar una convivencia que puede leerse en su doblez negativo, en el revés de la trama.

Porque muchas veces algo distinto de lo humano asoma en la misma humanidad, dispositivo sustitutivo o juego de espejos cruzados donde los ámbitos de la vida amenazan con estallar porque no hay dimensión del cuerpo al resguardo de aquello que lo amenaza como ominoso o aterrador: hice coincidir la imagen de mi oreja con las rajaduras en el espejo. Por un instante tuve una visión aterradora: tres patas oscuras como sombras, emergían desde el fondo de mi oído izquierdo”. (Productos naturales”).

La creciente intensidad dramática de los relatos se carga de metáforas e imágenes bélicas: los vecinos son adversarios, la enfermedad es una intrusa, los jóvenes son saboteadores, la defensa es siempre un buen ataque y muchos personajes hacen del uso de la fuerza una trágica confirmación de nuestra condición humana.

Por ejemplo, en el cuento Cadena alimenticia”, un vecino alza una defensa entre el mundo del afuera y su propia casa, establece el límite y la diferencia con esos otros a los que llama mugrientos”. Este hombre pretende reparar en sentido negativo lo negativo de otros: su potencial de aniquilación mata, pone venenos, erige muros, amenaza. Porque lo que se quiere defender finalmente desequilibra la vida en común y las modulaciones emotivas valen como vallas, como distancia y movimiento pendular entre cura y herida.

Es la mujer la que introduce un cambio para nada irrelevante al tutelar las perturbaciones que vienen del exterior (dice a su marido Sosegate, viejo”) y al oponer a la acción violenta una estrategia de reparación. Ella articula cuerpo y subjetividad amorosa como antídoto necesario o como acto cuya potencia no está en la fuerza sino en la debilidad.

La relación, la alteración y la posible reparación (alguien apaga un fuego, otra protege a un niño, otro se enamora, otro escribe cartas, dos se encuentran paseando a su perro) constituyen formas elementales del hacer comunitario, de un sistema que solo vive en relación con su ambiente e incluye hasta aquello que se quiere excluir. Entonces se puede conjeturar que lo negativo es domesticable mediante ritos sociales recortados sobre un incierto horizonte de sentido asignado a la relación con el otro, lo otro y, por tanto, dimensión política (o biopolitica) de la intersubjetividad.

La literatura es el lugar que garantiza de modo oblicuo dicha coincidencia y por contraste, da un vector de sentido que se define en un punto de fuga, en finales abruptos o abiertos cuya resolución queda a interpretación del lector.

La palabra trabaja con expectativas inciertas, no elimina la zozobra, sino que instaura una relación problemática con ella y ensaya soluciones ambivalentes, como especula el hermoso texto que da cierre al libro: Me pregunto si el origen del caos en ese pueblo no radicó en el poder de las apariencias. Por supuesto, la respuesta que podamos darnos tampoco puede probarse” (Las formas del fuego”).

Estos relatos parecen postular que para garantizar la vida en común hay que hacerla menos común, hay que rediseñarla en una deriva que rehúye sus propios sitios, externaliza su condición y apuesta a dosis soportables de esos futuros posibles que nos perturban: ¿cómo poner al mundo al reparo del ultraje de los seres humanos? ¿Cómo suturar las grietas del corazón? ¿Cómo evitar una condena previa de lo que tal vez pueda ser salvable? ¿Cómo apostar al amor, situación vital de protección y restablecimiento de lazos? ¿Cómo entender a la naturaleza en tanto espacio salvífico de supervivencia, una reacción de la vida misma ante la violencia que la arrasa?

Dice María Teresa Andruetto, en la contratapa de este libro, que hay en él un misterio de lo vivo que expande la experiencia”. La experiencia de la escritura, de la lectura, del pensar la reinscripción de lo humano en un reinicio permanente, en su potencia vital.