Nada más universal y más particular que el concepto de “tierra”.

La Pachamama atraviesa gran parte de nuestra cultura. Si bien nuestro ser argentino, poroso y abierto, recibe lo foráneo y lo incorpora y hasta por momentos lo toma como propio, se aliena incluso, se desvía; hay tiempos en que se vuelve a los orígenes.

Después de la época de los noventa, volvieron a instalarse con mayor fuerza los rituales andinos de la Pachamama, en algunas poblaciones no directamente relacionadas con el rito ancestral vinculado a la tierra. Al menos, en una retórica discursiva y también ritual, que muchas veces, desde lo citadino, mezcla todo, asimila como en una gran olla de creencias, diferentes culturas.

Así, por ejemplo, se mezcla la corpachada con la caña con ruda. En la corpachada, el pueblo andino ritualiza el gesto de dar de comer a la tierra. La caña con ruda pertenece más a las culturas litoraleñas. La ciudad, junta todo y lo vuelve un masacote, a veces significativo y otras no tanto.

Pero no es esto, a mi juicio, lo importante, sino el hecho de repensar nuestra cultura, por cierto, bastante ecléctica y rica.

Una necesaria resemantización de los símbolos y ritos. Una americanización de nuestra cultura, al decir de Kusch. Y esto se encuentra muy lejos del hecho de vestirnos de gaucho, o de apurar un trago de caña con ruda todos los primeros de agosto.

Hoy, más que nunca, volver a repensar nuestra relación con la tierra se vuelve fundamental. El daño ecológico es grave. Esta gravedad atraviesa todos los estamentos: la salud, la cultura, la política, la educación, etc. La tierra, está enferma y la causa de su enfermedad, hemos sido nosotros, la humanidad. En este sentido, el camino hacia una ética ecológica es fundamental. Leonardo Boff, teólogo y crítico brasileño, lo ha dicho infinidad de veces, inclusive aquí, en este mismo diario que el lector tiene bajo sus ojos o frente a su pantalla: “La ética de la sociedad dominante hoy es utilitarista y antropocéntrica. Considera al conjunto de los seres como algo al servicio del ser humano, que puede disponer de ellos a su antojo atendiendo a sus deseos y preferencias. Cree que el ser humano, hombre y mujer, es la corona del proceso evolutivo y el centro del universo. Lo ético sería desarrollar un sentido del límite de los deseos humanos por cuanto éstos conducen fácilmente a procurar la ventaja individual a costa de la explotación de clases, sometimiento de pueblos y opresión de sexos. El ser humano es también, y principalmente, un ser de comunicación y de responsabilidad. Entonces lo ético sería también potenciar la solidaridad generacional en el sentido de respetar el futuro de los que aún no han nacido. Y, finalmente, ético sería reconocer el carácter de autonomía relativa de los demás seres; ellos también tienen derecho a continuar existiendo y a coexistir con nosotros y con otros seres, puesto que han existido antes que nosotros y, durante millones de años, sin nosotros.”

No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el cambio climático, los incendios forestales en todo el planeta, las inundaciones, la sequía, etc. tienen su origen en la intervención humana.

Intervención, desproporcionada, avara y egoísta que exprime a la tierra, hasta sacarle la última gota de riqueza, sin darnos cuenta que hemos llegado a un punto en que los efectos de esa manipulación comienzan a sentirse, y que ya es demasiado tarde para corregir el rumbo.

El primer paso, al parecer, es tomar conciencia y aprender. Y este proceso, no se realiza de un día para otro. Es un proceso lento, como el de la semilla hundida en el surco. Y no me refiero en este caso al tan mentado poroto de soja, que puebla de “verde muerte” nuestras pampas, como alguna vez lo dijo el geógrafo cordobés Pablo Sigismondi.

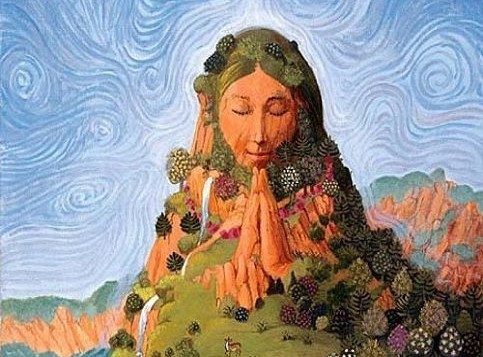

Volver la mirada al carácter sagrado de la tierra es imperioso.

“Aquí a mi lado, hundida, yace la Pachamama/ Madre de todos”, dice el poeta Manuel J. Castilla.

Ella, la tierra, está debajo nuestro, nos sostiene. Es nuestro basamento que, estúpidamente, como humanidad, no cesamos de destruir.