A menudo circulamos por el centro histórico de Córdoba y podemos apreciar la riqueza de su patrimonio cultural que data de siglos. Como es sabido, la identidad de la ciudad tiene como uno de sus pilares fundamentales el pasado colonial, ligado fundamentalmente a la presencia de la universidad, museos, iglesias y conventos que aún conserva, como también, de ciertas órdenes religiosas como los jesuitas. Sin lugar a dudas, la declaración de la Manzana jesuítica como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y más recientemente, el Centro Cultural/Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, han contribuido a reforzar la identidad de la “Córdoba de las campanas”, con un pasado colonial “glorioso” por su vinculación con lo religioso y lo culto, y en el que, al parecer, los sujetos vivían sin demasiadas estridencias ni tensiones. Un pasado devoto y “ordenado”, en el que no sería necesario incluir a la Inquisición que funcionó en la provincia durante siglos, sino a varones vinculados a la vida religiosa, al derecho y a la educación, como así lo demuestran los nombres de las calles que circundan el centro histórico.

¿Sabías que en Córdoba trabajaron comisarios del Santo Oficio que tomaron denuncias, detuvieron personas y hasta enviaron a algunas de ellas a Lima para que fueran juzgadas ante su tribunal? Y, si bien por aquí se vivió lejos de las estridencias de las llamas de las hogueras que se prendían en la lejana capital virreinal, existió una presencia y accionar inquisitorial ineludible, a tal punto que en algún momento se planteó ante la corte de Madrid la posibilidad que en Córdoba existiera un tribunal de la Inquisición.

Fue así como varones y mujeres que vivieron entre los siglos XVII y los primeros años del XIX no quedaron exentos de dicha presencia inquisitorial y en los documentos de archivo aparecen jugando distintos roles, como integrantes del plantel inquisitorial, denunciantes o denunciados. Obviamente las mujeres, por la inferioridad que se les asignaba por entonces, quedaron fuera de la posibilidad de ser notarias del Santo Oficio, familiares o alguaciles, y solo las encontramos en el rol de denunciantes o denunciadas.

Por ejemplo, Mariana, una mujer esclavizada de la Compañía de Jesús que fue denunciada en el año 1750 por doña Petronila de Molina, quien había requerido de sus servicios para que curara a una esclava suya. Pero al ver que los resultados no fueron los esperados, decidió delatarla por hechicera. Es posible que Mariana por ese entonces viviera en alguna de las rancherías que tenía la orden antes de su expulsión: en la del Monserrat -hoy entre las calles Duarte Quirós y Boulevard San Juan-, la existente al lado de la capilla de la Quinta Santa Ana o en el molino -actualmente barrio Rivera Indarte-, según información que proporcionó la historiadora María José Becerra.

También los documentos nos señalan que varones y mujeres que estaban a disposición de los comisarios estuvieron encerrados en la cárcel del cabildo, cuyos restos arqueológicos se conservan en el edificio que hoy existe frente a la plaza San Martín, por ese entonces, plaza mayor.

Cabe señalar que por aquel espacio transitaron varias mujeres, como María Manuela Correa, María Catalina Galván y Juana Garay, detenidas por el comisario Guadalberto Coaraza en 1793. Durante un tiempo compartieron la celda con quienes estaban siendo juzgadas por los alcaldes ordinarios: María Ochoa, Margarita Montiel y María Isabel Alanís, por homicidio; María Teresa González, por falsificación de moneda, entre muchas otras.

Todas ellas atravesaron la experiencia de la visita de cárcel en tiempos en que Sobremonte desplegó fuertes políticas de control social: una vez que las puertas del cabildo eran cerradas los días sábados por la tarde, los detenidos y procesados eran sacados de los calabozos y agrupados en la escalera, para luego ingresar uno a uno a la sala capitular, donde los aguardaban el gobernador intendente de turno, el escribano del cabildo, los alcaldes, el defensor de pobres, de menores y el asesor letrado.

Ellas también pasaron por la cocina -cuyos restos se han encontrado en el patio menor-, y donde estaban obligadas a preparar la comida para todos los presos, como un doble castigo en calidad de mujeres que intentaban disciplinar. O por la capilla, donde eran interrogadas por el comisario y el lugar en el que los curas confesaban a los presos y presas. A fines del siglo XVIII, por allí también confesó a quienes estaban encerrados en la cárcel, un sacerdote castigado por la Inquisición con el objetivo de cumplir una “penitencia” dispuesta por las autoridades limeñas.

Otros espacio religioso que podemos reconocer por el que trascurrieron los comisarios de la Inquisición y también varones y mujeres que pertenecieron a diversos grupos sociales fue la catedral. Allí concurrieron a escuchar la lectura de los Edictos de fe y anatemas que realizaba el comisario de turno, en vista a informar sobre los delitos de fe que perseguía la Inquisición y compeler a la población para que denunciaran a vecinos y conocidos. Sin dudas, el cabildo, la catedral y la plaza por los que hoy podemos circular, constituyeron los emblemas del poder colonial.

Gracias a los trabajos del investigador cordobés Esteban Llamosas sabemos que las librerías corporativas y algunas bibliotecas particulares de la Córdoba colonial contaron con obras de literatura inquisitorial, fundamentalmente las de la Compañía de Jesús y la de Santo Domingo. También, en la biblioteca particular del comisario Montoya y Tejeda, del arcediano de la catedral Ledesma Zeballos y en la del obispo Moscoso, entre otros.

La existencia de estos libros se inscribe en las numerosas librerías y bibliotecas que había en la ciudad que, aunque periférica del vasto imperio hispánico, contaba con varios colegios, el seminario de Loreto, una universidad y que, como cabecera de los obispados del Tucumán y luego el de Córdoba, sus actores necesitaron de ellos.

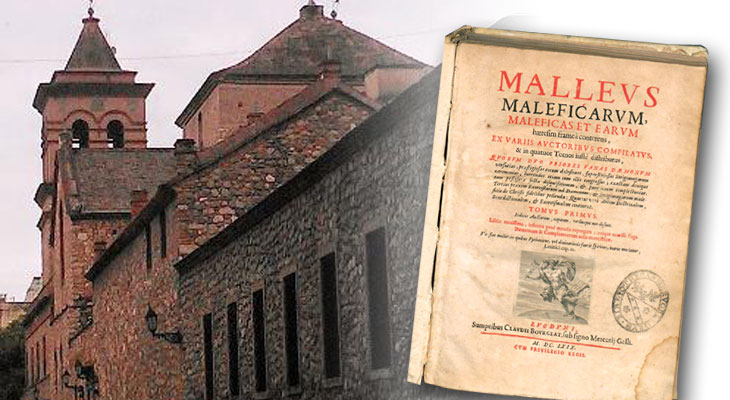

Entre las obras que aludieron específicamente a las mujeres en el ámbito inquisitorial, podemos citar el Malleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, las de Cesare Carena, de Giovanni Alberghini y la de Daniel Concina. Cabe recordar que el Malleus Maleficarum o Martillo de las brujas, publicado en Estrasburgo hacia 1486, estableció de forma decidida el vínculo directo entre la brujería y las mujeres. Se trató de una suerte de manual que circulaba entre quienes se dedicaron a la persecución de la brujería en Europa. Resulta interesante encontrarlo entre los anaqueles de los jesuitas del Tucumán, ya que fundamentalmente durante el siglo XVII colaboraron con la Inquisición, incluso fueron los primeros comisarios en dicho obispado.

La falta de credibilidad del testimonio de las mujeres fue señalada en extenso por Alberghini, cuyos escritos estaban en los anaqueles de la Compañía, al igual que la obra de Concina, que señalaba la obligación que tenían las mujeres de denunciar, aun cuando hubiesen accedido a las propuestas de los sacerdotes.

En la actualidad ya no es posible encontrar estos libros en las bibliotecas particulares, pero sí algunos que tuvieron los jesuitas antes de la expulsión, como las obras de Alberghini y Concina, albergadas en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba.

Numerosas mujeres fueron solicitadas sexualmente en confesión, en distintas iglesias de tiempos coloniales que aun hoy pueden frecuentarse, de las cuales hablaremos en otra oportunidad.

Sin dudas, el discurso hegemónico y patriarcal que permea los espacios patrimoniales y culturales de la Córdoba colonial dejó fuera muchas presencias disruptivas de los “ideales modélicos” establecidos por entonces: las delincuentes, las desobedientes, las pobres, las trabajadoras, las herejes, las que pertenecían a los grupos sociales inferiores del orden colonial. Pero también, a los sacerdotes solicitantes.

Sólo es cuestión de ponerse a trabajar en un marco de mutuo respeto por los saberes y experiencias de unos y otros para que, como propone la investigadora País Andrade, podamos reconocer (nos) como trabajadores en-generizados en vista a poder avanzar en el proceso de construir nuevas retóricas y prácticas sobre el patrimonio cultural local.