Muchas veces pensamos que sólo el arte nos salvará. La creatividad, ese jugo de la naturaleza humana, es la razón y consideración de la emoción, y por consiguiente la intensidad que le da sentido a la vida.

Miren la alegría de Aurora, mi sobrinita de dos años, y sabrán que -desde pequeños- nuestro más profundo deseo es emocionarnos, excitarnos. Por otra parte, si nos sentimos abandonados, Aurora llora desconsolada. Por suerte las niñas tienen la elasticidad intacta y el dolor, emoción maldita si las hay, pasa no sin sacudones.

En todo caso, el tema es que los humanos, en tiempos de máquinas amenazantes, reaccionamos con emociones primarias o secundarias a los estímulos. Las primeras son aquellas que conllevan una expresión determinada como la alegría, luego su correlato la sonrisa, y contribuyen con la adaptación de las personas al entorno. También tienen carácter contagioso y oportunidad comunitaria.

Por su parte las emociones secundarias son las que podemos administrar en su exteriorización, son complejas, sofisticadas y pueden ser entendidas en términos sociales, morales, y de vínculo con la otredad. Vergüenza, celos, placer, o culpa (si es que no son sencillamente lo mismo) son las más famosas.

Sentidos, sentimientos y sensaciones circulan en una interpretación empática del otro, cada vez más atravesada por la semiósfera. Entonces sucede que, atravesadas por diferentes factores actuales, las instancias de Inteligencia Artificial están incidiendo cada vez más en ese territorio sagrado contaminando la pureza del jugo de la humanidad.

¿Puede la Inteligencia Artificial emocionarnos?

Después de algunas horas circulando, como si se tratara de glóbulos rojos, la aplicación de música Spotify acierta con canciones que queríamos escuchar. Aparecen como por arte de magia, pero de un prestidigitador que te muestra los trucos, y hasta sonreímos como prueba de la emoción. De todas maneras, nos movilizan, pero a diferencia del musicalizador del bar que tanto nos gustaba, la aplicación tiene miedo y no se saldrá de una meticulosa predicción. Una estimación, un cálculo de nuestro gusto con tendencia a la planicie. En realidad, quiere vender un servicio, si nos emociona, es sólo parte del plan.

El analista cultural Jopi Heinz lo explica mejor que nadie en una excelente nota: “aquello que suena genérico y popular tiene muchas más probabilidades de ser recomendado en la actual internet. Por consiguiente, a lo menos convencional le cuesta destacarse”. Se ocupa de recordar que, hasta hace pocos años, el acceso a la red tenía la función opuesta: acceder a lo remoto, el deseo del melómano, del lector, hasta del pornógrafo.

Por esta razón muchos hacíamos horas extras duales, mitad trabajo, mitad descargas de Kazaa o Soulseek, buceando en discografías que jamás habíamos visto disponibles. Pero si entonces fuimos golosos y angurrientos (emociones secundarias), hoy la abundancia nos empalaga.

En un momento creemos emocionarnos con una canción de The Cult que nos sorprende con la guardia baja, pero la banda de Ian Astbury está construida en base a miles de cigarrillos fumados con amigos, con las ventanillas bajas y la Luna alta, mientras las piernas de ella se enredaban en el cuero del asiento de atrás. Los algoritmos, la IA y otros recursos predictivos nos alejan de ese riesgo y encauzan nuestras prácticas culturales en lo que Heinz definió como una “gentrificación digital”.

El rol de las emociones en la cultura y el patrimonio

Este fenómeno que transitamos va a tener profundas derivaciones debido al rol que juegan las emociones en nuestras prácticas culturales, así como los procesos de construcción de patrimonio. Música, cine, lecturas y toda la creatividad son experiencias que, al transitarlas, constituyen una sensibilidad individual, pero también un constructo social que será el legado a generaciones futuras. Un patrimonio que está hilvanado con la emocionalidad como combustible pero que, ahora, no es necesariamente de nuestra autoría, sino que está ayudado y medido por compañías.

Eventualmente, puede que nuestra voluntad pierda importancia y las elecciones respondan cada vez más a cálculos, a la interferencia de máquinas que acortan las disonancias y nos ofrecen reducir el riesgo de elegir.

Mientras seamos conscientes de esta situación debemos recordar que una emoción suele venir de la mano de un cambio en la información recibida del exterior, una sorpresa. Celebraremos lo inusual, porque justamente una fiesta es una sobrecarga de alegría grupal por fuera de la cotidianeidad, así como un encuentro amoroso emociona porque es la consumación de una ínfima posibilidad.

Entonces ¿cómo sería la fiesta que nos organizará un software de estos? Seguramente una con pileta de fondo, en un barrio residencial, con salpicones y un atardecer eterno. Todo maridado con los clichés de Hollywood. Salvo un milagro -porque las rupturas son parte de la continuidad- no se romperán los vasos, nadie se tropezará después de pisar un hielo y mucho menos estará permitido que un amigo llore descorazonado. Que dos desubicados que no son pareja… bueno, lo sean fugazmente en el baño desbordados de deseo, se borrará. Las canciones serán una elegante sucesión de nuestros “me gusta” y a nadie se le verá el calzón. Los celos estarán prolijamente depilados en los servicios de streaming pagos. Pero esa perfección en colores pastel tendrá un costo, y será que todas las sonrisas brillarán de plástico, coherentemente artificiales.

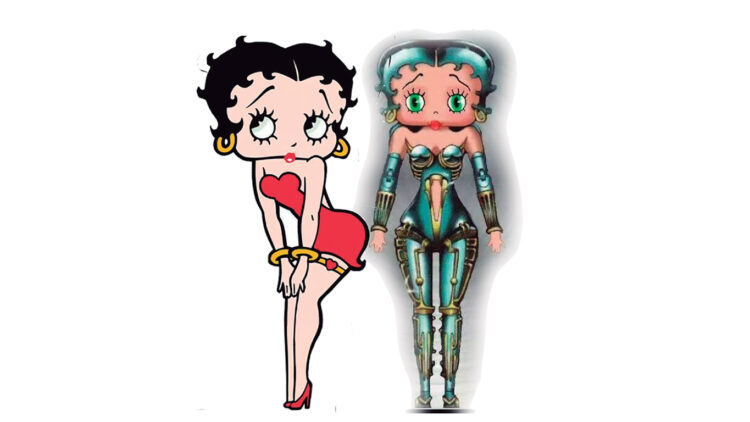

Acá va mi declaración: Prefiero ejercer el miedo, sufrir la angustia, quebrarme todos los huesos del corazón en el desconsuelo, que beber ese líquido insaboro que fabrica la predictividad. Caravaggio, Betty Boop, y The Cult -en cualquier orden- son la pócima secreta de mi ADN, la razón para atravesar un concierto de la mano. Porque esta nota debería ser un error de las máquinas, el último gran refugio de la Humanidad: la emotividad como construcción cultural, un territorio propio pero nuestro, un secreto, un riesgo, una razón para vivir que no podrán quitarnos.