“Situación irresuelta”. Con esas palabras empezábamos una nota publicada en 2019 en el diario Comercio y Justicia, bajo el título “Dos presidentes que no hacen un gobierno”, cuando Nicolás Maduro iniciaba formalmente su segundo mandato (2019-2025) y Juan Guaidó era proclamado en paralelo como presidente interino con el respaldo de numerosos países, incluso la Argentina gobernada por Mauricio Macri.

El texto desplegaba una constatación amarga: mientras la inflación alcanzaba el 1.600.000% en un año y ha habían salido del país más de dos millones de migrantes (cifra actualmente cuadruplicada), se postulaban dos capitanes para enfrentar la tempestad. Pero ninguno fue capaz de recomponer la vida económica, social e institucional del país.

A siete años de aquel punto de inflexión fallido, vale la pena retomar algunas ideas, sin retrospectiva autocomplaciente, sino para intentar entender por qué el desenlace no fue el esperado por sectores irremediablemente enfrentados.

La hipótesis central era simple. Sin convergencia real entre los poderes del estado, las fuerzas armadas y el reconocimiento externo, el puente entre el chavismo y el capítulo histórico siguiente -que necesariamente sería otro dadas las características de aquél- sería imposible. La experiencia mostraba que los procesos de transición “exitosos” -aún con problemas- siempre contaron con algún tipo de articulación del Poder Legislativo (y los partidos representados en sus bancas), aquiescencia militar y respaldo internacional.

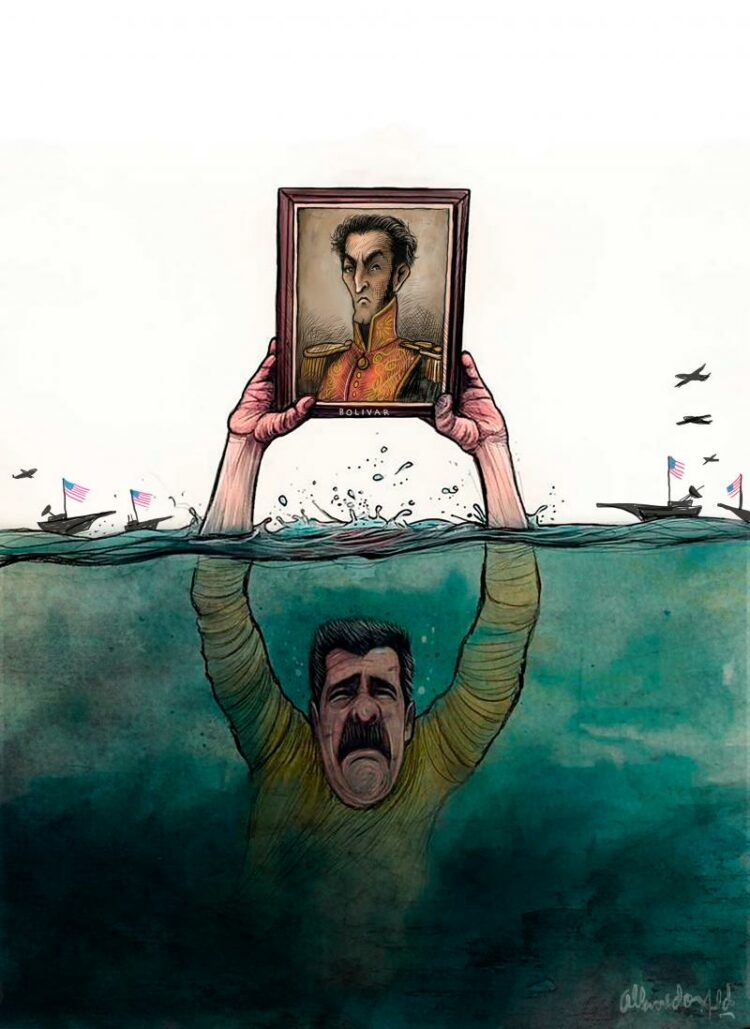

Maduro delegó amplias facultades al sector militar. Se extremó la supremacía del Ejecutivo sobre el resto de los poderes del estado (cinco según la constitución bolivariana de 1999), el deterioro socioeconómico (que importó otra forma de control político, con una limitada recomposición más reciente por mejora en el precio del petróleo -principal activo venezolano-) y la emigración masiva.

Sin el liderazgo de Hugo Chávez (al cual continuó tras su fallecimiento en 2013, empoderado expresamente por aquél), no sin surfear una compleja interna, Maduro afrontó un estado de crisis permanente, denunciado por fraude en su primera elección presidencial, contra Henrique Capriles. Derrotado en la legislativa en 2015, rechazó la vigencia de la unicameral Asamblea Nacional. Objeto de máxima presión internacional desde 2017, un poder judicial afín respaldó su bloqueo a aquella. Posteriormente, convocó una Asamblea Constituyente a la que reconoció entidad legislativa.

Mientras Washigton -gobernado por Trump-, la UE, la OEA y el grueso de países americanos reconocía el triunfo de Guaidó en las presidenciales de 2018, recrudecieron las sanciones internacionales a Caracas, que perdió el control sobre importantes activos depositados en el exterior.

En 2019, la Asamblea Nacional, desconociendo la elección, proclamó a Guaidó, quien convocó a la rebelión popular. Un año después, mientras Washington acusaba formalmente a Maduro y a otros funcionarios por narcoterrorismo, Miraflores denunciaba una presunta operación de mercenarios extranjeros y condenaba a 20 años de cárcel a dos exmilitares norteamericanos. La ONU informó entonces más de 250 hechos de violaciones de derechos humanos, entre torturas, violencia sexual y ejecuciones por motivos políticos, y se denunciaron internacionalmente más de 100 ataques a organizaciones no gubernamentales.

En 2021, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, mientras avanzaban en la Corte Penal Internacional diversas causas contra Maduro y otros jerarcas o presuntos personeros. Tuvo lugar una nueva elección legislativa. Un año después, al concluir formalmente la “presidencia interina” de Guaidó, el oficialismo y la oposición retomaron negociaciones en México. En 2023, la Corte Penal Internacional anunció la continuidad de las causas, mientras se firmaba en Barbados un acuerdo entre el gobierno y la oposición para garantizar las elecciones presidenciales.

En 2024, el Tribunal Supremo inhabilitó a la candidata opositora María Corina Machado, siendo el espacio representado por Edmundo González Urrutia. La oposición desconoció el resultado de la elección del 28 de julio, mientras la comunidad internacional reclamaba la publicación de actas u otros datos desagregados.

En este contexto, la política de sanciones, bloqueos financieros y operaciones explícitas o encubiertas lideradas por los EE.UU. que en 2025 se intensificaron, reforzaron la lógica de cerco, radicalizaron posiciones y complejizaron cualquier salida negociada.

Iniciando 2026, Washington ejecutó una acción directa, apresando a Maduro, que será juzgado en Nueva York por numerosos delitos. Es un hecho inédito en la historia de Venezuela y de alto impacto en el sistema interamericano. A la hora de escribir estas líneas, Trump ha negado entidad a la oposición para tomar el gobierno, optando por entenderse con la segunda a cargo, Delcy Rodríguez. Caracas ha desplegado los instrumentos correspondientes a un acto de ataque exterior.

El presidente norteamericano expresó su voluntad de tomar el control total de Venezuela y a media lengua desparramó advertencias para México, Cuba y Colombia. Viene conversando, en estos últimos meses, con presidentes de la región. Seguramente todos saben algo más de lo que, por cuentagotas, se difunde mediante anuncios.

Más allá de las valoraciones políticas o jurídicas que el episodio pueda suscitar, el dato relevante es su significado estructural: el soslayo del derecho internacional, y el retorno a la lógica de intervención directa, abiertamente asumida por la Casa Blanca.

En perspectiva histórica, la situación no resulta novedosa para América Latina. EE.UU. ha participado de modo abierto o reflejo en el derrocamiento (con otras consecuencias) de jefes de Estado por décadas. Pero en este caso, la operación no fue acompañada, al menos hasta ahora, de un reconocimiento inmediato de una autoridad alternativa para asumir el gobierno. Tampoco de una transferencia ordenada de poder.

Vuelve así al centro de la escena la cuestión que atravesó toda la crisis venezolana: la ausencia de consensos internos mínimos, la fragilidad de las representaciones políticas, el deterioro institucional prolongado y la pérdida de legitimidad en un contexto de empobrecimiento constante, emigración masiva y desgaste social. Esta profunda división atravesó a las dirigencias políticas de terceros países frente al “caso Venezuela”. Mientras algunos festejan, otros grupos abren paréntesis o directamente condenan el hecho.

La experiencia enseña: variantes imprudentes no logran estabilidad. Sin recomposición institucional aceptada por la sociedad y apoyada -no impuesta- externamente, país y pueblo seguirán hundidos en el pantano.