A

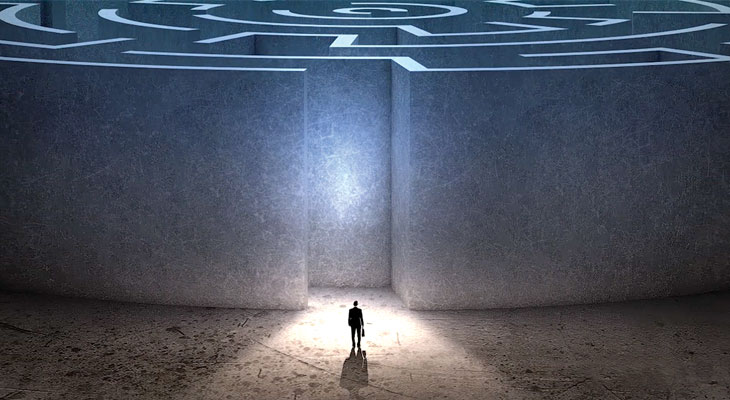

Se puede vivir en la espera. ¿Se puede vivir en la espera? La afirmación y la pregunta utilizan la misma frase para enunciar dos tonos que sin embargo resultan inescindibles porque son diferentes. Ambos deslindan también dos posibilidades para esta acción que el verbo esperar designa: por un lado, la aceptación no resignada sino con un dejo de inconformismo que osa sugerirlo; por el otro, la duda, la vacilación o incluso la incertidumbre que sobrevuelan a la pregunta. Estas aclaraciones convocan un sinnúmero de precisiones, si se prefiere llamarlas así, o bien, de acercamientos susceptibles de llevarnos a la literatura, el cine, la fotografía, la pintura. En todos los casos la espera habla, hace oír su voz acerca de cuáles son sus rumbos tangibles, desencantados, no pocas veces inciertos y hasta enigmáticos. Es un rumor insistente que no se agota, o que al agotarse no expulsa lo que siempre subsiste entre los nichos de tiempos surgidos de una energía lenta capaz de ser porfiada.

B

A menudo Kafka suele enviar señales que indican dónde empezar algo. La mención es inevitable: su relato titulado “Ante la ley” arroja una luz opaca sobre el tema de la espera que exacerba sus alcances hasta límites extremos. Sólo dos páginas concentran el denso espesor de la espera que agobia a un campesino empecinado en franquear las colosales puertas de la ley. El guardián, con su aspecto adusto y su imponente cuerpo protegido por un abrigo de piel, despierta un temor reverencial. El devenir del tiempo asume esa postergación infinita que Borges celebró en la prosa kafkiana. El único gesto compasivo del guardián será el de ofrecerle un taburete sobre el cual el cuerpo del campesino ejecutará esa inmóvil coreografía consistente en esperar sentado… Y el tono oracular de la respuesta que el guardián susurra en el oído del campesino agonizante no hace sino clausurar inapelablemente todos sus intentos de continuar esperando.

C

Importa citar la descripción del rostro del guardián, pues abre un nexo que merece no ser omitido: “su gran nariz puntiaguda y su barba, larga y fina, al uso de los tártaros”. La última palabra, tártaros, en plural, es la misma que Dino Buzatti utilizó como adjetivo para el título de su magistral novela “El desierto de los tártaros” (cuya no menos excepcional versión fílmica realizó Valerio Zurlino, en 1976). También admirada por Borges, éste la consideraba una obra maestra que incluyó en su Biblioteca Personal: “Exhala angustia y magia”, afirma en el prólogo. Y agrega: “Hay una víspera, pero es la de una enorme batalla temida y esperada”. El temor y la espera: ambos intercambian sus lugares específicos sin desmedro del acontecer opresivo que atraviesa la historia desarrollada en una fortaleza (“salida de un encantamiento”, aclara Buzatti), donde todos sus protagonistas desean profundamente la ¿inminente? llegada de los temibles tártaros.

En ese deseo profundo subyace agazapada la espera, ella articula los ralentizados movimientos de un malestar casi asfixiante que se esparce en cada diálogo, en cada secuencia, en cada polvareda que, contemplada desde las almenas de la fortaleza, preanuncia los borrosos contornos, acaso dibujados en el horizonte, de un enemigo ubicuo.

Intermezzo

¿Prostitutas, cortesanas, damas de la alcurnia veneciana? Dos mujeres representadas en un cuadro del eminente pintor del Primer Renacimiento, Vittorio Carpaccio (1465-1525 ó 26), protegido del generoso mecenas y dux Leonardo Loredan, inducen toda clase de interpretaciones. A fines del siglo XIX John Ruskin consideró que este cuadro -al que tituló “Dos damas venecianas”- era el mejor del mundo. Ambas de perfil, llevan opulentos atuendos y están bañadas por una ingrávida luz dorada; sus poses idénticas, una calcada de la otra, pueden ser calificadas -no despectivamente- de abúlicas. Porque sus miradas aletargadas y ausentes miran hacia un afuera del cuadro donde ¿qué había…? nunca se podrá saber.

Un jarrón apoyado en la balaustrada de mármol de la terraza lleva grabado el escudo de armas de una poderosa y aguerrida familia de La Serenísima: los Torella. A la que quizás pertenecían las dos mujeres. Están rodeadas de palomas, un pavo real, un loro, dos perros, un paje. Todos/as -afirman Gabrielle y León Rosenthal en su libro sobre Carpaccio- “son los habitantes de la terraza”. Una acotación que no estaría de más: son los habitantes de la espera.

El tedio las envuelve, no logran descifrar (el cuadro evita hacerlo, desde luego) el porqué de ese estado de trance que se prolonga sin necesitar justificación alguna.

D

Andrea Köhler tituló su ensayo sobre la espera “El tiempo regalado”, una expresión que designa un tiempo sin espesor, desprovisto de aristas, inasible, incluso ecléctico. Un tiempo, señala también Köhler, perdido. La espera pierde el tiempo para hallarlo mientras éste pasa.

Las esclarecedoras palabras de Köhler así lo confirman: “La vida se compone de una sucesión rítmicamente irregular de instantes, en muchos de éstos el flujo de la espera se detiene y todo se interrumpe”. Coincidentemente, surge aquí ese sinónimo distintivo de la espera que es la pausa. En cuyo interior se gesta una economía de lo diferido construida por términos ensamblados: dilación / desidia / aburrimiento / impaciencia / negligencia / aplazamiento / procrastinación.

El racconto köhleriano de la espera incluye asimismo aportes de nombres claves como los de Freud, Barthes, Heidegger, y de cuatro grandes escritores del siglo XX: Kafka, Proust, Joyce y Beckett (con su magistral obra dramática “Esperando a Godot”). Tampoco se puede omitir a Dante (que ubica en “La divina comedia” a los indolentes achicharrándose en la antecámara de la espera) ni tampoco a Nietzsche que, en el aforismo 274 (Secc. 9ª) de “Más allá del bien y del mal” alude al problema de los que aguardan (“el momento oportuno”), esto es, aquellos que esperan en vano, pues para colmo ignoran por qué lo hacen.

E

“A las víctimas de la espera”: esta es la tajante dedicatoria escrita por Antonio Di Benedetto (1922-1986) para su novela “Zama”. Publicada en 1956, la narración recrea la historia de un alto funcionario del virreinato del Río de la Plata destinado en Asunción. Allí permanece, entre 1790 y 1799, don Diego de Zama sometido a la anquilosada rutina de una burocracia no menos obtusa mientras, justamente, espera su anhelado traslado a Buenos Aires. La posibilidad de hacer el ansiado viaje río abajo se desvanece a medida que otros barcos llegan semana tras semana desde la capital del virreinato. Pero nunca son portadores de la carta esperada firmada por el virrey.

J. J. Saer sintió una fundada admiración hacia Di Benedetto. Calificó a “Zama” de un libro “desesperado y sutil” cuya principal característica se expresa en la rara sagacidad de fusionar el leit motiv de la espera con una narración que parece inmovilizada por las abrumadoras esperas del personaje infiltradas en las frases que van nutriendo las casi sofocantes duraciones de aquéllas. Su escritura registra el ajetreo de fondo de lo habitual que titila en cada una de sus manifestaciones y que “lo liberan -asegura Saer- del mero acontecer”. Una lengua literaria que, además, “no pertenece a ninguna época determinada”.

Tal fue -hipótesis imprescindible- el original registro estilístico finamente captado por Lucrecia Martel para elaborar el guión y la deslumbrante adaptación fílmica de “Zama” estrenada en 2017.

F

Otra carta que nunca llega es la que también espera todos los viernes el personaje de “El coronel no tiene quien le escriba”, la nouvelle de Gabriel García Márquez escrita en Paris en 1957. Hace quince años el coronel espera el anuncio de la pensión otorgada por el Estado: puede traerla una de las lanchas que atracan en un pequeño muelle fluvial. El coronel –vive con su esposa enferma y un gallo de riña- combatió en una de las tantas guerras civiles colombianas, su hijo murió tiempo después en una refriega. Las desgarradoras penurias que sufre están a la altura de su altiva y paciente aceptación de la espera. La frase pronunciada en determinado momento irradia su luz cegadora hacia todo el texto: “el que espera lo mucho espera lo poco”.

Todo el texto se halla atravesado por una prosa realista de la que García Márquez eliminó hasta los últimos restos de verosimilitud, lo cual introduce en la narración una casi impalpable atmósfera de alucinación donde la espera del coronel parece hundirse más y más. El director de cine mejicano Arturo Ripstein trabajó su versión acentuando esa zona fantasmagórica para así definir mejor las fluctuaciones y los contrastes, que pueden darles su sello menos complaciente a las tensas imágenes inspiradas por la nouvelle.

G

Una silla es a la espera lo que el aire es a los pájaros, su ámbito, por así decirlo, natural. La eximia fotógrafa norteamericana Vivian Maier tomó la foto de una solitaria silla de metal en el parque de Versalles. El respaldo dibuja el perímetro de una ventana desde la cual se distinguen, a bastante distancia, los austeros trazos del castillo (¿lejos del torbellino histórico de 1789?).

La transparencia del aire quieto sugiere las horas del mediodía. Pero la particularidad de esta foto reside en la fecha; V. Maier, tras revelarla, anotó al dorso el día, el mes y el año: 5 de setiembre de 1959. ¿Qué sugiere haber escrito semejante precisión? Dice Borges, una vez más, que la espera nunca termina. Esta aseveración deja asomar un motivo que implica una respuesta; no es otra que la necesidad imperiosa y secreta de la espera de fijar, de erigir una tregua, un corte “inesperado” en la cronología que sea capaz de alojarla, en síntesis, de concederle, mediante la casual presencia de la silla, un soporte concreto a un futuro desconocido que tendrá donde sentarse.