En días previos a las elecciones presidenciales, un amigo de California se encontraba por tierras cordobesas. Él es profesor de matemática en una prestigiosa facultad de Ingeniería; posee la envidiable formación en ciencias naturales de su Yugoslavia natal; y persigue al mismo tiempo intereses que exceden largamente su especialidad. En un momento, hablando sobre la democracia, me dijo que, según su opinión, habría que tomar un examen a los ciudadanos antes de permitirles votar: deberían demostrar si entienden la estructura básica del sistema político, las ideas fundamentales de cada orientación política y los valores que cada una privilegia, etc. Solamente quien tuviera esos conocimientos estaría habilitado para poder elegir y votar.

Mis oídos igualitarios quedaron horrorizados.

Pocos días después de esa conversación, vi un reportaje en el que le preguntaban a un joven por quién votaría. Respondió que a ninguno de los dos principales candidatos por centroizquierda y centroderecha, sino que votaría o a alguno de los candidatos de la extrema izquierda o la extrema derecha, porque ambos le parecían lo mismo… Entonces comencé a tomarme en serio la idea de mi amigo. Sin darle la razón, traté de entender condiciones y efectos de la democracia.

Método, conocimiento, ética

John Dewey escribió su libro “Una fe común” para argumentar que hay algo análogo a lo religioso en la democracia. Una creencia compartida que liga a personas distintas y que, más allá de tensiones internas, nos une en un núcleo básico.

Es un buen punto de partida para volver a pensar la democracia, particularmente en épocas donde emerge con claridad que no es sólo un método de conteo para elegir.

“Creer” en la democracia no sería tanto establecer un dogma o un axioma, sino un modo de abordar nuestras prácticas en aquellos momentos que disentimos sobre métodos y fines, sobre valores y bienes, sobre derechos y responsabilidades.

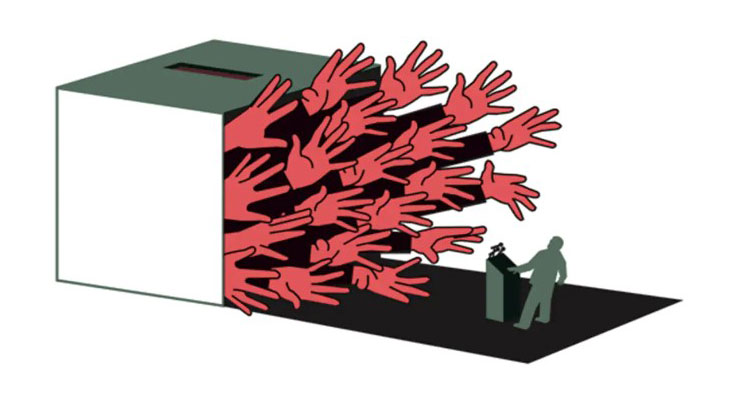

En cada uno de esos disensos, la respuesta simplista es ver quién junta más voluntades/votos; pero la respuesta estructural es pensar qué conocimientos están en juego en esa decisión y qué estructura ética la orienta. Cuáles son los bienes que se busca alcanzar en esa vida compartida y esas decisiones a tomar. Y, sobre todo, quiénes serán afectados.

Uno de los rasgos más impactantes de las democracias actuales es su elogio de la crueldad. Claro que, así como nadie va a la guerra en nombre de la injusticia, nadie toma decisiones que causan sufrimiento a las mayorías en nombre de la crueldad. Pero, al igual que la guerra puede disfrazarse de motivos nobles, también la crueldad puede disfrazarse de discursos de justicia y austeridad.

Por sus frutos los conocerán: los efectos nos mostrarán si la austeridad les será impuesta a quienes ya vivían vidas en limitación, o a quienes requieren de divisas para sus descansos en el extranjero. Sobre todo, los efectos demostrarán qué tipos de ciudadanos o ciudadanas contribuyen a formar esas decisiones, qué tipo de interacción habilitan, cooperativa o competitiva, agonal o reconcilidadora, distributivamente equitativa o de acumulación.

La lucha por una palabra

Toda filosofía política se ha preguntado por el mejor régimen de gobierno. Es famosa la división tripartita de los gobiernos justos según Aristóteles (monarquía, aristocracia y Politeia, que sería una mezcla de aristocracia y democracia) y los injustos (tiranía, oligarquía y democracia). La democracia debilita, según Aristóteles, los motivos para la excelencia virtuosa. Sería todavía peor si se postulara, como el gran teólogo Míguez Bonino, incluir no sólo al “demos” (la gente portadora de derechos y recursos), sino al “laos”, esa masa multiforme de personas, que a menudo sólo poseen su dignidad.

Naturalmente, no es fácil generar las condiciones epistémicas y éticas para ejercer en esa multiplicidad la democracia. La salida “aristocrática” es, ciertamente fácil, aunque sea la peor salida, ya que esos ilustrados confiscarán el interés público, fusionándolo con sus empresas e intereses. Tienen, además, el poder de generar simpatías aspiracionales en grandes porciones del “laos”. Pero, por difícil que sea, la creencia democrática apuntala siempre el conocimiento y la ética, la discusión de principios, efectos y valores, para volver a pensarse a sí misma.

Una escena que me ha perseguido desde que vi “La Patagonia rebelde” es el diálogo entre Schultz (el personaje que encarna Pepe Soriano) y Soto (el huelguista al que pone vida Luís Brandoni), después de que, por votación, deciden esperar y no hacer frente al ejército ni huir. El anarquista Soto dice que es un suicidio, porque los matarán a todos; el disciplinado socialista Schultz contesta que sí, pero que sus compañeros han elegido la muerte, y él siempre respetó la voluntad de sus compañeros.

¿Puede la democracia funcionar de un modo que ponga en riesgo la vida misma de sus integrantes? Hoy debemos repensar el bien común al que conduce la democracia. Esa es nuestra fe común.