Ahora camino. La perra que va siempre adelante mío, agarrada por la correa que se conecta con mi mano derecha, me hace caminar. El animal se dispara hacia adelante como si su cuerpo fuese una pistola y su cabeza una bala. El hocico abierto, la lengua afuera, los ojos saltones. Rastreando a la nada. Tira y tira. A veces para la izquierda, a veces para la derecha, pero siempre para adelante. Solo retrocede para asegurarse de que le sigo el paso. Me cuesta cada vez más. El lado izquierdo del cuerpo me pesa todo el tiempo. Está duro y es difícil de mover. Es mi lado desarreglado.

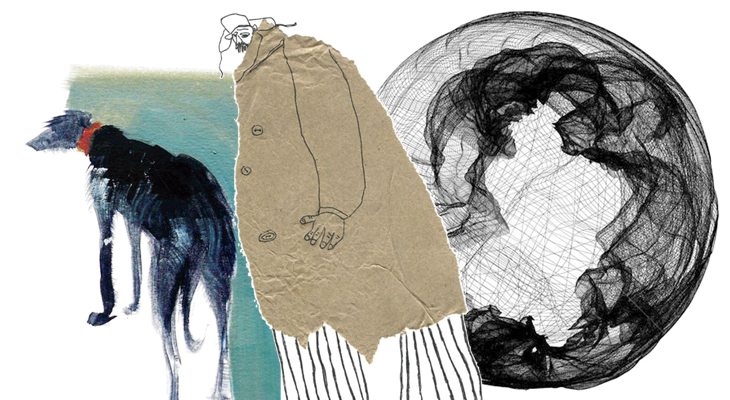

El lado en el que la cara se me tuerce como si se derritiera. El lado que tiene despeinados los dos o tres mechones de pelo gris que me quedan. Uso el lado izquierdo del cuerpo como usaría una marioneta: me concentro en cada movimiento. Si el brazo sube, es porque yo tardé medio segundo en pedirle que suba, si la pierna da un paso, yo tardé medio segundo en pedirle que dé un paso. Si no fuese por la perra, que tira de la correa todo el tiempo, la boca de tiempo ya me hubiese alcanzado. La boca de tiempo nos sigue. A la perra y a mí. Siempre detrás, desde no me acuerdo cuándo. Inmensa, del tamaño de un edificio. Negra, pero llena de brillos de distintos colores. Con la superficie como un cúmulo de cubos de hielo que giran rápido, líquida. Come lo que le sale al paso y suena como agua hirviendo. Cada tanto me doy vuelta para verla.

Para asegurarme de que seguimos adelante. Giro la cabeza y la boca de tiempo se come una peluquería. El local era viejo, siempre fue viejo, clásico. Diplomas de cursos en las paredes, cabezas de telgopor con pelucas mal puestas, sillas con agujeros. El peluquero llevaba el pelo largo atrás de la nuca y usaba una cadenita de oro. Yo me cortaba el pelo ahí, creo, puede ser. No me acuerdo ahora. La boca de tiempo se come las cosas y yo me las olvido. Giro la cabeza de nuevo y la peluquería ya no está. La boca la tragó, y en su lugar dejó una estructura nueva: un espacio lleno de mesas y sillas, un espacio con gente nueva, que no conozco. Gente que toma y se ríe.

¿Hace cuánto que no tomo agua? La lengua me raspa el paladar. Seca. La perra no se cansa, no jadea, no tiene sed. ¿Hace cuánto que no toma agua?

Ahora una mujer delgada en la entrada de un edificio. Usa una falda negra, un saco y lentes de marco fino. Lleva un cigarrillo apagado en la boca. Mira a la boca del tiempo y sostiene un portaminas en la mano derecha y un cuaderno en la izquierda. Escribe algo. Me acerco. Sobre el papel del cuaderno, una frase: un daño en el hipocampo puede impedir la formación de recuerdos. Sin mirarme, la mujer me pregunta si sé lo que hice ayer.

Le digo que no. Me pregunta si sé lo que voy a hacer mañana. Le digo que no. Después, lleva el portaminas a la altura de mis ojos. Yo tenía uno igual. Usé uno para diseñar el edificio a espaldas de la mujer. Con mi mano izquierda, la que ahora no siento, tracé dos puntos de fuga, para la profundidad. Extendí líneas de proyección hacia afuera. Líneas que ahora son de metal, el marco de la estructura. Las caras del edificio formando un L. Estilo minimalista. Cuando la mano izquierda funcionaba, tracé líneas cruzadas, para darle textura al concreto que separa los ventanales. Sombras y brillos para el metal de la reja de entrada. En la reja que yo dibujé, no estaba la mujer. Parada mientras la boca de tiempo se acerca más y más. La perra tira de la correa y ladra. La mujer no se mueve. Sigue quieta cuando la agarro del brazo para arrastrarla, para sacarla del camino de la boca de tiempo.

Le grito que se tiene que ir, que se tiene que salvar. No la suelto. La perra avanza desesperada, la correa se estira y el brazo con el que sostengo la correa se estira también. Tengo el cuerpo en cruz. La mujer levanta el portaminas sobre su cabeza y lo baja sobre mi mano. Me clava la punta entre la base del pulgar y el dedo índice. Grito y pierdo el agarre. Suelto a la mujer. Se aleja. La boca de tiempo llega y se empieza a comer los ventanales de mi edificio. Engulle los laterales de la estructura y se hace camino hacia la entrada. Cuando la sombra de la boca cubre por completo a la mujer, la perra y yo ya estamos a quince metros de distancia. Todo es consumido. No quedan ventanales, no queda concreto, no queda reja de entrada y no queda mujer. Detrás de la boca de tiempo se forma otra cosa, algo nuevo, algo en lo que el edificio se convertiría dentro de muchos años, si el tiempo funcionase bien. Ahora, en lugar de mi diseño, hay una estructura vacía, con un cartel de neón sobre la entrada.

Dejo de caminar. La pierna izquierda se siente como una columna de hormigón. Siento el murmullo de la boca del tiempo. Está cerca, muy cerca. Me doy vuelta para verla. Ahora la masa oscura refleja una luz dorada. La fuente de la luz está adelante mío, adelante de la perra. Es un auto dado vuelta, un Citroën o un Fiat. Está cubierto por llamas que suben al cielo en capas amarillas, como pedazos de papel maché en el viento. El fuego solo llega a los límites de la carcasa del auto. No toca nada más. Ni la vereda, ni el tacho de basura que tiene al lado, ni el poste de luz sobre el que se apoya el tacho. ¿Yo le prendí fuego al auto? Cuando llegaron los milicos.

Con unos vecinos, hicimos barricadas con cajones y muebles viejos, armamos bombas molotov con botellas de cerveza. Todavía podía correr, podía tirar piedras. Una de las vecinas era médica. La veía pasar todos los días. Usaba un ambo celeste. En otro momento, una persona con un ambo celeste me dice: existen varias técnicas para mejorar la memoria. La mente puede generar recuerdos por asociación, uniendo lo que queremos recordar con algo que conocemos. No es un archivo de memorias, es un generador de memorias. La perra tira con fuerza de la correa y me saca del trance hipnótico de las llamas justo antes de que la boca del tiempo me alcance. Seguimos el camino. Cuando pasamos al lado del auto, miro por última vez el fuego. La perra hace muchos pasos de perra, rasgando el piso con sus uñas largas de perra. Yo, sujeto a la correa, arrastro la pierna izquierda diez veces. La boca del tiempo ya debe haber llegado al auto. Arrastro la pierna izquierda veinte veces. Me doy la vuelta. Veo un edificio gris con ventanales, un gimnasio.

Tengo sed, mucha sed. Mi pie izquierdo se pone más y más pesado. Ahora se arrastra sobre las baldosas de la vereda. Algunas con grietas, otras levantadas, otras con cráteres en lugar de baldosas. Si levanto un poco la mirada, al lado del pie, veo las fachadas de los edificios. Una escalinata, después una puerta y dos columnas. A las diez arrastradas largas del pie, el suelo cambia. Ahora es blanco, limpio. Lindando con el piso, una pared blanca con una ventana blanca. Al lado, una puerta blanca. La casa, le digo a la perra, nos trajiste a casa. La perra jadea y tensa el cuerpo mientras trata de avanzar.

No la dejo. Me acerco a la puerta y la empujo. Se abre, ¿la dejé abierta? Tiro de la correa con fuerza, con lo que me queda, y meto a la perra adentro de la casa. Estamos en el recibidor ahora. Una planta de flores grandes como manos sobre una cómoda, un sillón amarillo tres cuerpos que se hace cama. En el medio de la habitación, una mesa redonda de vidrio y caña. Sobre las paredes, máscaras ornamentales de madera. Tiro de la correa, la perra clava las patas delanteras en el piso y se congela. La muevo como si estuviese embalsamada. Llegamos a la cocina. Veo la heladera. Sed, tengo sed y hambre. Me acerco. Sin soltar la correa, estiro el brazo derecho para abrir la puerta pero me detengo antes de tocarla. En la puerta del freezer, hay una foto. En la foto estoy yo. Mi cara está bien, los dos lados, normales. Tengo pelo, mucho, castaño. Una chica me abraza. Su pelo negro enrulado y su tatuaje de libélula en el hombro derecho. Los dos sonreímos. Estamos sentados en el sillón del recibidor, el que se estira para convertirse en cama. Debajo nuestro, en el lado inferior de la foto, la perra, con el hocico y las orejas borrosas. En otro momento, estoy en un consultorio médico.

Me muestran la misma foto y me dicen los recuerdos son como las fotos. Se forman como un conjunto de momentos que se asocian a otros. No recordamos como si viésemos una película, recordamos como si nos mostrasen imágenes que unimos a una memoria, a una sensación, a una experiencia. Podes ejercitar tu memoria si poblás los espacios por los que te movés de imágenes que estén asociadas a recuerdos. Después de que nos sacaron la foto, antes del accidente, yo me quedaba sentado pero no sonreía. La chica ya no se sentaba conmigo. A veces se acercaba y me hablaba, pero yo no respondía. Seguía sentado y no la miraba. No le decía que quería irme, pero que igual tenía miedo, tenía miedo de perderla. Ella dejó de sonreír y después se fue. Yo seguía sentado. Escucho el sonido de la boca de tiempo. La perra ladra y tira con fuerza, en dirección a la puerta de salida. Tiro de la correa y la arrastro hasta la puerta que da al patio.

La perra y yo estamos rodeados de plantas. No sé el nombre de ninguna. La chica cuidaba el patio. El cielo ya no está. Ahora solo se ve la boca de tiempo. Se acerca para consumirnos. La perra salta en el lugar. Yo le acaricio el lomo y la abrazo. La abrazo porque estoy cansado, porque la casa y el patio se ven como se veían cuando yo era joven. Abrazo a la perra porque ella se ve como en la foto, no envejeció un día. Se nos fue el tiempo, le digo, y cierro los ojos. Escucho el ruido metálico de la boca de tiempo.

Emiliano Salto

(Neuquén, 1987)

Estudió Letras Modernas en la UNC. Es docente. Participó de las antologías de cuentos Entre Dientes (La otra gemela, 2015); Muertos (de amor y de miedo) (Ediciones La terraza, 2016); Sonda cartonera (Larvas Marcianas, 2017) Publicó el libro de relatos No todo cierra (Llanto de mudo, 2014) y la novela corta de ciencia ficción PreFab (Borde Perdido Editora, 2019). Fue premiado en los certámenes Manuel de Falla, Certamen General Cabrera y en el concurso Cuentos a la calle, organizado por Una brecha.

La boca del tiempo es una metáfora de la gentrificación –fenómeno mundial que se ha ensañado con particular virulencia en nuestra ciudad– y a su vez un involuntario guiño a esa novela breve y no tan conocida de Stephen King titulada Los langoliers. Como un jardinero chino que experimenta en su vivero, Salto es uno de los exponentes que mejor ilustra el New Weird nacional, un verdadero alquimista de los géneros narrativos.