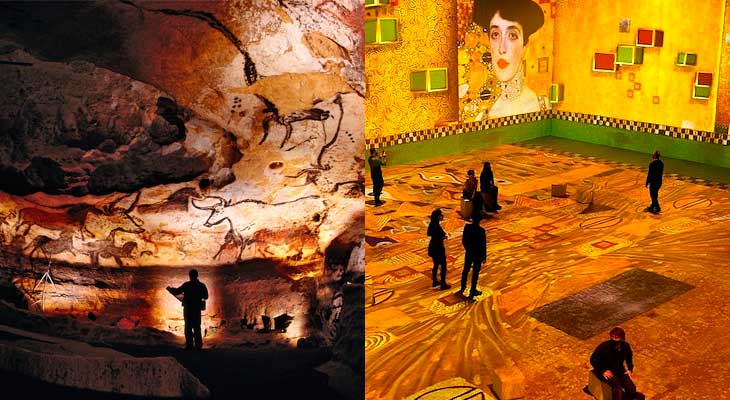

Cuando le cuento a un amigo la alucinante experiencia de recorrer las cavernas prehistóricas de Lascaux, caminar por sus pasillos, admirar sus techos pintados con ocres, rojos y negros, sus paredes con caballos, toros y ciervos, él recuerda que en 2011 Werner Herzog filmó “La cueva de los sueños olvidados”, un documental emotivo, que recorre el tesoro rupestre hallado en las cuevas de Chauvet, en Ardèche, Francia.

Fue rodada en 3D para poder dar cuenta de las pictografías, su movimiento, su efecto dramático y, sobre todo, el asombro que produce verlas como si estuviéramos caminando por allí, dentro un acontecimiento arqueológico -y también cinematográfico- que permite que el espectador tenga una experiencia que juega a incluirlo.

Comentamos entonces, con mi amigo, cómo pesa la fuerza de gravedad del pasado, y cómo la tecnología nos habilita, 20.000 años después, a ser arte y parte de esto que, para aquellos hombres, habrá sido algo así como un mundo de colores y formas puesto en vinculación con ritos, ceremonias y una manera de representar lo que vivían de una forma tan acabada que los vuelve actuales ante nuestros ojos. Ya Pascal decía que “aquellos a los que llamamos antiguos eran verdaderamente nuevos en todas las cosas, y constituyeron la infancia de los hombres”.

Comentamos también cómo, desde esa infancia, ha cambiado con los siglos la noción de arte; pero cómo ha quedado, al mismo tiempo, un núcleo de artisticidad que deviene casi inmutable. La gran diferencia es que ahora el arte -el mundo entero en realidad- mediado por la tecnología se multiplica en experiencias distintas, y se nos acerca hasta tal punto que, en muchos casos, podemos andar por él. Tocarlo, sentirlo, olerlo. Es decir, un estadio de percepción diferente propiciado por la realidad virtual, la realidad aumentada, los entornos digitales de proyección que permiten la creación de mundos artísticos en los que el observador también está inmerso.

El sonido, la luz, las imágenes, el perfume, mediados por las tecnologías, crean una nueva forma de vivir el arte. Y tanto el cine 3D; como el “happening”; las instalaciones; videos; readymades; las performances; las muestras inmersivas; los museos interactivos; el criptoarte (basta asomarse a FAXXI22, en Argentina); las artes teatrales y las fotografías inmersivas; los videojuegos; son todas experiencias cruzadas, en las que están corridos todos los límites y no pueden encasillarse las formas, ni los estilos, ni las escuelas.

Lo estático pasa a tener las condiciones de la acción, y lo que es concebido en su dinamismo se transmuta en experiencias múltiples.

Todo ello sin que desconozcamos las cuestiones del mercado del arte, es decir, las condiciones sociales, las formas de venta, las políticas de producción, circulación, distribución y accesibilidad del público que paga su entrada (o se inscribe en un sitio) para ver la muestra (o la obra o el espectáculo que sea) y que para poder salir muy a menudo debe pasar obligatoriamente por la tienda de “souvenirs”.

Esto, para el público masivo. Para el otro público, el restringido, el de alto poder adquisitivo, el que siempre tuvo acceso al coleccionismo y al mercado del arte, están las obras digitales de autoría certificada, que están revolucionando justamente esta nueva forma del mercado.

Pero no hablamos solo de museos tradicionales, ni de salas cerradas de cine, ni de lugares de exhibición o contemplación. Ni siquiera de la posibilidad de que usted cuelgue en su living una obra de arte digital, o de que las muestras propicien un encuentro diferente del público con la obra. Si usted va a la capital mexicana, tome la Línea 2 del metro y bájese en el cruce con la 8. Allí podrá interactuar directamente con el arte en un espacio público, y disfrutar de una experiencia cultural extraña para este sistema de transporte: a cada lado del pasillo, con 54 metros de pantallas, con movimiento kinésico, verá las maravillas del país y los murales de sus más famosos artistas.

La idea es más bien informativa y didáctica -si usted no hace tiempo para ir a Teotihuacán, allí puede caminar entre las pirámides-, pero la experiencia del acercamiento es profundamente emotiva y estética. La intención es que el patrimonio artístico se multiplique, con inclusión de otros sentidos gracias a tecnologías de inmersión.

Lo que nos rodea ya no está en la lejanía, colgado en la pared de un museo, instalado entre rejas en una plaza o en las afueras de una ciudad. No se trata de ver las obras, dice una publicidad, sino de vivirlas. Muchos no están de acuerdo, pero los millennials están deslumbrados. No entran a un museo ni locos, pero caminan, como una cosa de andar por casa, entre los cuadros de Klimt, Van Gogh o Basquiat, las esculturas de Ai Weiwei, las calles de Venecia o el arte graffitero de Banksy, multiplicados en muros que cambian en tiempo real en función del propio movimiento.

En un texto de 1936 que todo estudiante de comunicación que se precie conoce de pe a pa, Walter Benjamin observaba que el gran público era reaccionario frente al arte de Picasso, pero progre ante el cine de Chaplin.

Hablaba de reproducción técnica y de la pérdida del “aura” original; ahora hablamos de multiplicación tecnológica y de obras creadas justamente con el uso de la tecnología. Y, de hecho, no se puede hablar de “aura”, y ya no es tan fácil señalar conservadurismo o progresismo frente al arte digital, al cine 3D o las transformaciones de los museos.

A tal punto la tecnología ha alterado la concepción de lo que es una exhibición, o un museo, que éstos ya no son lugares para recorrer contemplativamente, sino un espacio para sumergirse, porque no hay allí objetos tangibles, sino proyecciones.

En Estocolmo, en el Museo de restos de naufragios, en el Vrak (significa justamente Naufragio) uno puede sumergirse en las profundidades del mar Báltico y nadar entre los restos de los barcos hundidos allí, recorriendo un antiguo barco polaco del siglo XVII, o el transbordador que causó la trágica muerte de 852 personas el 28 de septiembre de 1994, en su travesía de Tallin a Estocolmo. Y mientras usted está en el fondo digitalizado del mar, pasan por sobre su cabeza antiguos bergantines, una lancha, un bote con remeros, un barco vikingo y un enorme transatlántico. Amén de los peces que vienen a morderle los pies.

El concepto de lo inmersivo y de lo interactivo destruye la idea de lo puramente contemplativo, y supone revolución para unos y una evolución -no muy positiva, pero inevitable- para otros. Diría Alessandro Baricco que esta es, actualmente, “la lengua del mundo”. Es decir, un mundo hecho de duplicaciones, de fragmentos, de imágenes superpuestas, ensambladas y cambiantes, de velocidad inaudita y que reclaman experiencia multisensorial e interactiva. Digamos, algo así como caminar con el teléfono en la mano mirando el espacio circundante a través de su pantalla.

“Mirá -le dice la madre al jovencito- estamos llegando al Coliseo”. “Sí, ya sé. Acá lo estoy viendo” contesta éste, señalando la pantalla del celular.

El mundo reduplicado, el ensamblaje de imágenes, sonidos y tecnologías construyen una experiencia a tono con el sentido de la época. Si es que puede hablarse de sentido, cuando en realidad hay una alerta de los sentidos, porque estos son emocionales y apropiables masivamente.

¿Les hubiera gustado a los hombres que dibujaban en las cavernas que nosotros, gente del futuro, caminemos entre sus dibujos? ¿Hubiera imaginado Van Gogh que usted podría seguirlo por sus campos de trigo? ¿Hubiera pensado Klimt que era posible recostarse en una de sus mantas recamadas; Hokusai que usted se sumergiese en su gran ola proyectada en toda una sala; Frida Khalo ver su vida proyectada como mito; o Ai Weiwei imaginó que usted podría treparse a alguna de sus pateras repletas de inmigrantes?

Yo creo que sí, porque cualquier artista entiende rápidamente el lenguaje del futuro. Tanto que cualquiera de ellos hubiera podido decir, como Boris Groys, “el arte le da forma al futuro con su prolongada presencia… las aspiraciones utópicas conducen a los artistas más allá de sus contextos”.