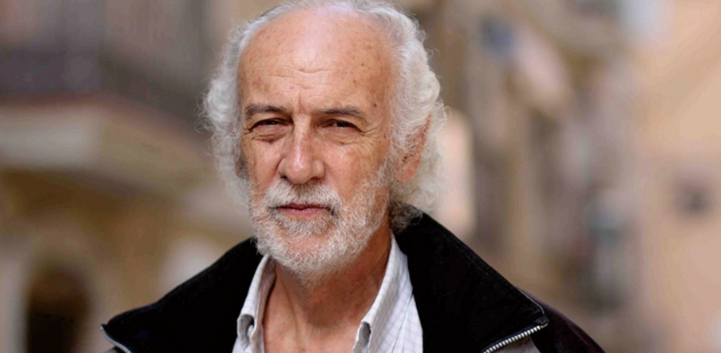

La «Ciudad Santa» que le da título a la nueva novela de Guillermo Orsi es un espejismo, un espantajo de cartón expuesto para ser visitado por turistas de provincias y, sobre todo, una deuda cumplida por el escritor, quien desde que empezó con la novela negra le debía a Buenos Aires una ficción que la tuviera como protagonista, tarea que logra con este libro sin caer en ninguno de los estereotipos que construyen narrativamente la metrópoli argentina.

La novela obtuvo en 2009 el prestigioso Premio Hammett, que concede la Semana Negra de Gijón. En esta historia el escritor, nacido en Buenos Aires en 1946, muestra como toda megalópolis es violenta. Orsi señala que para que la ciudad crezca necesita expulsar, «reproducirse en los márgenes, en excrecencias tumorales como la feria del Riachuelo o el esperpento de Tierra Santa sobre Costanera Norte».

Autor de «El vagón de los locos», «Tripulantes de un viejo bolero», «Sueños de perro» y «Buscadores de oro», con «Nadie ama a un policía» ganó el II Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona, y con «Fantasmas del desierto» fue finalista del Premio Hammett. Su obra ha sido traducida el inglés, francés, alemán, griego y chino.

«Lo del boom de la novela negra es más una operación de marketing que una realidad en la Argentina. Basta consultar con libreros y editores, café mediante y lejos de los micrófonos, para tener un panorama desalentador, aún antes de la pandemia. Que sigamos escribiendo y a veces publicando es parte de una resistencia cultural imprescindible para que el poder real, ése que necesita aplanar cerebros, no desaloje a la imaginación», dice.

– ¿Se puede decir que tu novela, en el fondo, también explora la idea de la existencia de Dios?

– Guillermo Orsi: Me eduqué en el cine de Ingmar Bergman, incansable buscador de Dios en los gélidos escenarios de su país natal, cuando yo era un adolescente y las películas del sueco estaban prohibidas para menores de 18 y mutiladas por la censura. Dios debería existir sólo para atormentarnos lo suficiente como para preguntarnos si es real o el resultado de una obsesión autoinducida. Su existencia es un desafío estético, antes que filosófico, al menos para los novelistas que rastreamos sus huellas en personajes alucinatorios como el coleccionista de cabezas de «Ciudad Santa».

– ¿Cuál es la metáfora del crucero turístico encallado en el Río de La Plata?

– G.O.: Los políticos liberales insisten en que, bajo gobiernos populares a los que llaman peyorativamente «populistas», la Argentina se cierra al mundo. Durante la última década del siglo XX, bajo un gobierno peronista que para alcanzar y acrecentar su poder se travistió en liberal, nuestro país se abrió de tal manera al mundo que acabó rematando a precio vil sus empresas públicas para mantener la ficción de una moneda local tan fuerte como el dólar. Al derrumbarse en 2001 el castillo de naipes, el turismo extranjero invadió nuestras playas. Que el crucero «Queen of Storms» encallara en el fango del Río de la Plata fue un modesto desembarco en Normandía, con pasajeros que, ante el compulsivo desalojo del barco, enfrentan una realidad tercermundista que contradice las promesas de los folletos que promocionan a Buenos Aires como la París de Sudamérica.

– ¿Cómo emerge en tu novela la historia argentina del fondo?

-G.O.: La historia no está terminada, crece como maleza, como cizaña, ningún defoliante puede con ella. Aunque no queramos escribir sobre la dictadura y Malvinas, los desaparecidos, los muertos en combate y los suicidas conviven, respiran en mi nuca. De nada sirve encerrarme en la torre de marfil. En mi caso, sobrevivientes o espectros del ayer se filtran en la penumbra, descorren cortinados, me obligan a mirarlos de frente y me ciegan si no negocio su participación, siempre mínima pero contundente, en una trama demasiado vulnerable para ignorarlos. Frente al paisaje dantesco del informe de la Conadep (el «Nunca más»), toda ficción criminal en Argentina parece la pincelada de un cadáver conectado a cables eléctricos, un artista por impulsos externos, obligado a emular historias escritas en remotas regiones, adaptándolas «al lector local». Como los doblajes de películas en la tele, el lenguaje se contamina y los personajes lucen desorientados, amnésicos, nacidos de probetas multimediáticas. Evitar esa contaminación, caminar por el barro y hundir el rostro en la hediondez de tumbas abiertas por la memoria, es parte de nuestra condición de «autores de género». Lo negro brilla con luz (roja) propia en las páginas del capitalismo salvaje del subdesarrollo, los muertos hablan en un idioma alejado de los discursos, hablan sin voz, hablan en los informes forenses y en las promesas de orden a quemarropa, tan frecuentes en las campañas políticas.

– ¿Cómo trabajó la construcción femenina de los personajes Miss Bolivia y de la abogada Verónica?

-G.O.: La mujer como personaje es todo un tema de la novela negra, potenciado en estos días por el avance arrollador y tan necesario del feminismo. Claro que todo esto sucede por fuera del proceso creativo, «en la calle». Como autor, esa exterioridad no puede ni debe condicionar lo que me salga de las tripas -de las cerebrales. Si me ciñera a mis convicciones sociales o políticas, Miss Bolivia y Verónica serían dos víctimas, incontaminadas de contradicciones y sujetas al capricho machista y a la dureza del ambiente en el que se mueven. Lo son, en parte, pero lejos de lo «políticamente correcto». La reina de belleza sudaca es en todo caso emergente de un sistema, lo mismo que Verónica. La oportunidad que ellas me dan -no la que yo supuestamente les doy- es la de expresar sus propias tormentas, de poner en escena su desesperación existencial. Lanzadas al ruedo de la trama, juegan sus propias ruletas rusas, en el vértigo de una caída libre que sólo encontrará su límite -perdición o heroico salvataje- si el autor reacciona a tiempo y acepta que ninguna realidad, ni la de su novela, es lo que aparenta.