Una de las sorpresas sobresalientes de este sorpresivo tiempo ha sido la velocidad de reacción del campo científico frente a la amenaza sanitaria global. Cuando la Organización Mundial de la Salud admitió que el mundo vivía una pandemia para la cual no había tratamiento ni antídoto, los primeros cálculos para el desarrollo de una vacuna no aventuraban resultados tangibles antes de los cinco años. No era alarmismo catastrofista, sino un equilibrado cálculo apoyado en las experiencias de epidemias anteriores, incluyendo estudios de factibilidad, creaciones experimentales de laboratorio, pruebas en tres fases sucesivas para determinar efectividad y contraindicaciones, publicidad y discusión de resultados. O sea, el camino crítico habitual, estandarizado y aceptado por la comunidad científica para validar un nuevo reactivo biológico a ser inoculado en humanos.

Ese cálculo inicial tuvo una corrección importante cuando la curva de contagios pasó, de un trimestre a otro, a duplicar el número de países del globo alcanzados por el covid. Una velocidad de expansión que implicaba, tal como finalmente terminó sucediendo, la completa inmersión del planeta en la pandemia. La corrección de la velocidad en torno a las búsquedas científicas se dio a pesar de las intensas campañas anti vacunas, desplegadas irresponsablemente por lógicas ideológicas o electoralistas -como la que llevó adelante una parte de la oposición argentina, que llegó hasta el delirio de radicar una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo por envenenamiento de la población” (sic). O inclusive de acciones gubernamentales en contra de la vacunación general, como el desquicio negacionista de Jair Bolsonaro, que ha terminado por convertir a Brasil en una inmensa bomba vírica. A pesar de estos extremos, que quedarán para alguna futura historia universal de la infamia, el consenso mayoritario apostó a la vacunación, y esa dirección de las Administraciones (y de sus recursos, aportados por vía de contratos nacionales de compra de dosis) aportó al aceleramiento de los tiempos. En una forma inédita para los lapsos de estudio, experimentación, publicación y discusión, las primeras vacunas con mediciones de efectividad superiores al 50% de los casos testeados estuvieron listas para comenzar a ser aplicadas al año de la expansión pandémica. Una aceleración superior al 80% de los tiempos originales calculados. La ciencia ha sido la gran sorpresa -y la gran esperanza- de este sorpresivo tiempo nuestro.

El embate anti-vacuna, en todo caso, no ha desaparecido: se ha transformado. Hay quienes celebran unas y denostan otras, según sea la marca o el país donde estas se produzcan, como si los antivirales pudieran ser capitalistas o socialistas, como aquellos que cuestionan la nacionalidad del laboratorio que los hace. En fin, otro de los tristes capítulos que habrá que reseñar en aquella historia de la infamia. Pero, además de los tópicos sobre las vacunas rusa, estadounidense, china, inglesa, hindú o cubana, preocupa que, aunque está claro el déficit de producción mundial y que no habrá suficientes dosis para provocar una inmunidad en lo inmediato, toda la confianza esté puesta en la vacuna. Todos (inclusive los que hasta ayer a la mañana eran fervorosos anti-vacuna) dan por sentado que la salida de la pandemia será rápida, directa, y por una única puerta: la de esas dosis de líquido frío llegadas desde diferentes puntos del Norte.

Si hay que celebrar la capacidad del campo científico para acelerar sus propios tiempos frente a la amenaza global, también me parece prudente relativizar la capacidad de la vacunación contra el covid como la única estrategia sanitaria para superar la pandemia.

Una relativización, quede claro, que no implica un cuestionamiento a los métodos científicos, ni ninguna otra lectura que me emparente con el negacionismo bolsonarista ni con las actitudes criminales de cierta conductora televisiva que llamaba a ingerir lavandina. Para nada. Pero es que la duda forma parte del método científico: la primera que duda de las explicaciones totalizantes es la propia ciencia. Una teoría sólo se sostiene mientras no pueda ser falseada por otra.

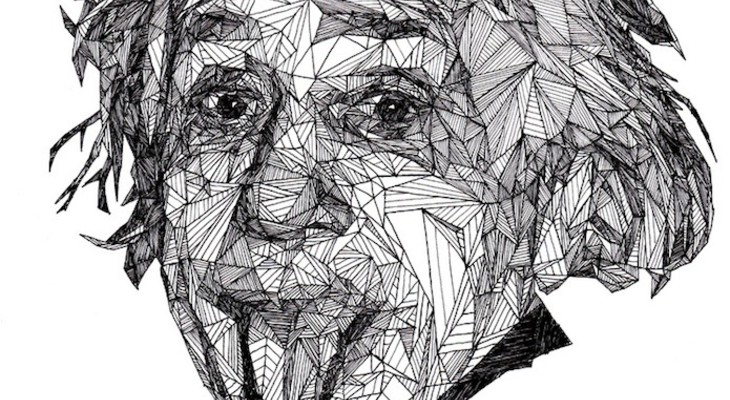

Recordaba el riesgo de este confianzudo relajamiento en los cuidados colectivos que advierto, al leer la nueva obra del chileno Benjamín Labatut, Un verdor terrible”, que acaba de publicar Anagrama. Un libro raro para un tiempo raro, que va a tener -lo presagio- muy diversas lecturas. Inteligente, se sale de todos los géneros para hablar de la ciencia, sus búsquedas hipotéticas, sus logros siempre provisionales, mediante la narración de los procesos que dieron lugar al salto impresionante del siglo XX: un salto que está en el origen de la aceleración de los tiempos de la vacuna que acabamos de vivir. Labatut bucea en la vida del padre de la guerra química (y del Zyklon que usó el nazismo para el exterminio de los judíos); en las exploraciones matemáticas de Grothendieck; en la disputa de los dos enemigos y padres de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg; y en aquella rabieta del gran Albert Einstein contra ellos dos, cuando les gritó, ante la presentación del principio de incertidumbre en el congreso Solvay, ¡Están equivocados! ¡Dios no juega a lo dados con el universo!”

Quizás era Einstein el que se equivocaba, y sea la incertidumbre la que caracterice mejor a nuestro tiempo. Si acaso, sería prudente que no pongamos todas las fichas en la vacuna, y sigamos con la prevención del barbijo, la distancia, los espacios ventilados y la responsabilidad colectiva. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que hace Dios con el universo, Herr Albert?