La apuesta, la idea y consiguiente construcción de una antología literaria es a veces una historia no escrita en sí misma. Las derivas, los límites, gustos personales, estilos, voces son algo que quien ha formado parte de este proceso lo conoce muy bien, con las dificultades que eso conlleva. Uno puede pelearse con uno mismo en ver qué texto va primero o cuál después, cómo ordena su volumen, qué tono quiere dejar o sacar, pero al final -diría más pronto que tarde- se da la mano y oficializa su alianza consigo mismo.

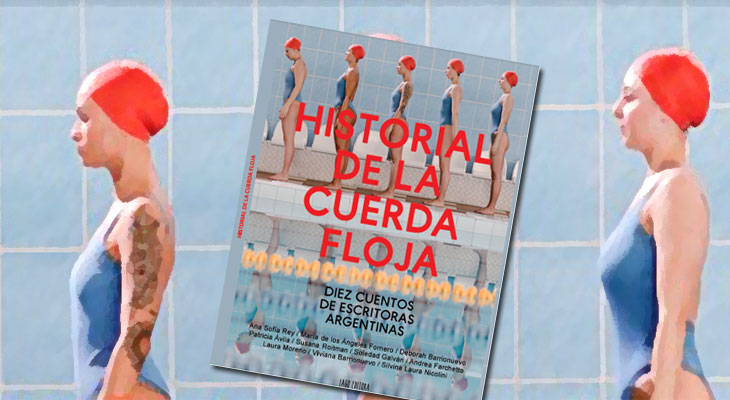

En “Historial de la cuerda floja” ese proceso antes descrito de compilado de textos se percibe con una diafanidad convincente, con la potencia del nacimiento que grita para ser oído en el mundo de anaqueles y lectores.

Es para celebrar que aparezcan y hagan su camino este tipo de trabajos colectivos y federales, donde muchas veces se camina por la dificultosa cuerda de la edición y -puede que sea políticamente correcto hoy pero no me importa- y más si todas sus participantes son mujeres, hasta quien prologa, la escritora Cecilia Pagani, que destaca la prosa despojada y el trabajo con “un instante de la historia clave, ese instante en que la vida parece derrumbarse, pero sigue, se diluye o se sortea”.

Vamos al volumen. Las diez autoras que lo integran imprimen un sello personal, pero con cierto matiz de cofradía iniciática, de voluntad escrituraria. Podría decir que los cuentos están atravesados por una cuerda que une pactos empañados, la vergüenza y abyección, una sensibilidad nipona, una complicidad bestial, una intimidad consoladora, una reversionada tradición amorosa, el infierno de la decepción pueblerina, el estar fuera de lugar como un ejemplar más de un circo citadino, un panóptico danzarín, un equilibrio precario que no sabe cómo romperse.

La cuerda larga notas singulares, singladuras que son marca de época, que contemporizan temáticas y zonas discursivas permeables a los dilemas del presente (la literatura hace eso) pero el acorde de cada autora la lleva por un camino distinto.

El cuento de Rey ofrece el recurso del relato dentro del relato: vislumbra un pacto -de clase- pero donde la envidia rompe un amorío carnal (espurio) y como consecuencia la cuerda se corta inesperadamente por la parte más delgada. La pavorosa soledad de una violencia ejercida con la vista gorda de una realidad rural que normativiza prácticas está en el cuento de María Fornero, “El familiar”, donde hasta “la penumbra duele” y “se desploma un sol rojo que se hunde en la tierra gastada. Avergonzado”. También esa violencia aparece en “Sin ceremonia” el texto de Andrea Farchetto, donde la voz narradora describe la vileza pueblerina en la que “todo el mundo lo sabía, pero el plan se dejó andar”, uno que permitió que “el tiempo se quebrara de vergüenza” ante lo sucedido con los futuros consortes. En “La bailarina y el Karateca”, de Viviana Barrionuevo, encontramos un clamor sordo, y el relato nos presenta la espiral de persecución (aún con la ausencia del simbólico victimario) a la que asiste su protagonista.

“Zelde”, de Susana Roitman, como “Shibiya Tears”, de Deborah Barrionuevo y “Alebrijes”, de Silvina Nicolini se caracterizan por el componente de huida como así también de redención. El primero es un escape hacia atrás, hacia el pasado, en la recuperación de la vida de una tía abuela que “fue un mito de infancia archivado tras una seguidilla de catástrofes familiares” y que procura en la narración misma, el restablecimiento de otra relación, la restauración de un lazo, donde uno de los protagonistas se vuelve “más próximo y vulnerable”. El segundo tiene de fuga detectivesca, de lectura parcialmente policial, para recalar en un “desgarro en mi memoria o un ataque de realidad instantáneo”, en el que otro modo de sentir, otra sensibilidad, es el verdadero delito, frente a un estado de cosas que perdió el sentido del lazo fraternal.

El cuento de Nicolini traza pinceladas incompletas para que los lectores comprendamos que los gestos, las realizaciones compartidas, la vida en pareja se convierte en esa cosa difusa, en ese “equilibrio precario” donde las formas y modos liman sus bordes, volviéndose un alebrije incomprensible.

Hay cuentos donde los animales tienen un protagonismo estelar. Pero claro, la animalidad en los relatos de Laura Moreno, Soledad Galván y Patricia Ávila son apenas simbolismos y condensaciones que permiten fracturar la realidad para “hablar” de otra cosa desde la ficción. “Golpes animales” nos propone algo aparentemente hilarante, aunque debajo de ello la tentación del dinero muestra su cara más desalmada. La lucha entre el hombre y animal como espectáculo es algo remoto; Moreno hace de ello una humorada ácida y precisa.

La tradición del Príncipe Azul (o verde diríamos aquí) del sapo que se vuelve el amante ideal es tomado por Galván para construir el revés de una fábula con una factura y tono muy logrados. La relación -patológica, loca, excéntrica- de la mujer con su príncipe animal es una polea que hacer emerger el cuestionamiento sobre el coraje que se necesita para animarse a vivir un amor; la voz narradora sale ilesa en un mundo de latidos timoratos: “Yo nada puedo hacer para convencerlos de algo que no sienten y no escuchan: el latido de su propio corazón”.

Finalmente, en “Tigres”, Patricia Ávila nos narra la transición de Nora, quien pasa del miedo a la furia tras el reencuentro con el fugitivo padre de su embarazo, somatizado en los “dos reyes sigilosos” que ella custodia en el zoológico.

La compilación bien podría tener una continuación; recuerdo la emblemática Dora Narra (2010). ¿Habrá que esperar esa cantidad de años para otro volumen similar? Me permito arriesgar el posible título: “Y la cuerda se rompió”.