“Contrafilosofías de la evaluación” es un libro de ensayos de Facundo Giuliano, acerca de lo que llamo, en el título de esta nota, “la razón evaluadora”, tal como fue ejercida en la modernidad. Y en muchos casos, ahora, en plenos tiempos posmodernos, la cosa no ha cambiado tanto.

El libro está en prensa en Miño y Dávila y antes de enviarlo, Facundo me pidió alguna reflexión sobre el tema. Difícil tarea, porque la suya es una escritura desafiante que exhibe recorridos y afectos intelectuales, y también exhibe una disposición vital manifiesta al pensar la evaluación, sus crisis y sus abusos.

Y todo ello me recordó a Josesito. Un compañero de la escuela primaria que se llamaba Juan José P.; era más bien esmirriado, muy tímido y usaba anteojos. Vivía al frente de mi casa, pero pocas veces lo dejaban jugar con el torbellino de chicas y chicos dueños de la vereda. Creo que un episodio, en cuarto grado, marcó mi idea de lo que no debe ser la docencia, lo que no debe ser la imposición de un aprendizaje, lo que no debe ser la evaluación.

Yo no pertenezco a la escuela del reglazo en las manos. De eso se acordaba mi padre. Pero sí pertenezco a la escuela del tomen distancia, del cuadro de honor, del pase al frente y las filas de bancos con las niñas de un lado y los varones del otro.

Recuerdo a Josesito parado contra el pizarrón negro, la cabeza gacha, refregándose las manos nerviosamente y sin poder responder a lo que la maestra le preguntaba. Recuerdo el ceño fruncido de la “señorita”, la amenaza de la mala nota y el llamado a los padres. Recuerdo -de manera indeleble- a Josesito poniéndose de rodillas frente a la maestra, las manos juntas como en un rezo, la cara arrasada por las lágrimas, la expresión mendicante: “No señorita, no. En mi casa me matan. Le prometo que para mañana estudio bien. Le prometo mi manzana”.

Recuerdo las risas de mis compañeros, mi angustia terrible por el miedo de ese chiquillo, su perfil desvalido y solitario, su imposibilidad de respuesta, “eclipsado, disminuido, subalternizado”, diría Facundo.

Estoy describiendo un cuadro de época recortado contra el silencio del paso del tiempo. Porque ese paso -una zancada más bien- no ha podido borrar ese marco de infortunio hacia el cual mi presente retrocede con un nombre en diminutivo que vaya a saber por qué atesoro y que nunca ha dejado de conmoverme. ¿Debe un niño sufrir este tipo de humillación? ¿Debe alguien ser castigado en la escuela y luego en su casa? ¿Debe alguien creer que no sirve para nada -bueno para nada, le han dicho- sólo porque ha fallado en una lección escolar, en completar una tarea, en responder un cuestionario? ¿Puede una manzana devenir una cuerda que salve del abismo?

Me contestaría Giuliano con algunas de las palabras de este libro: “La dimensión racista de la razón evaluadora, como biopolítica… integra las tecnologías disciplinarias modificándolas parcialmente y orientándolas hacia la masificación. Así, las estimaciones estadísticas, las mediciones globales, las normas de disciplinamiento y regulación, se constituyen en la matriz práctica de una sociedad de normalización en la que la mortificación simbólica… a veces se traduce en expulsión, rechazo, reducción, exclusión, a-plazo (como negación del tiempo singular), descalificación de lo inferior a la normalidad (la cual es establecida por la misma lógica de la colonialidad), reificación de la diferencia”.

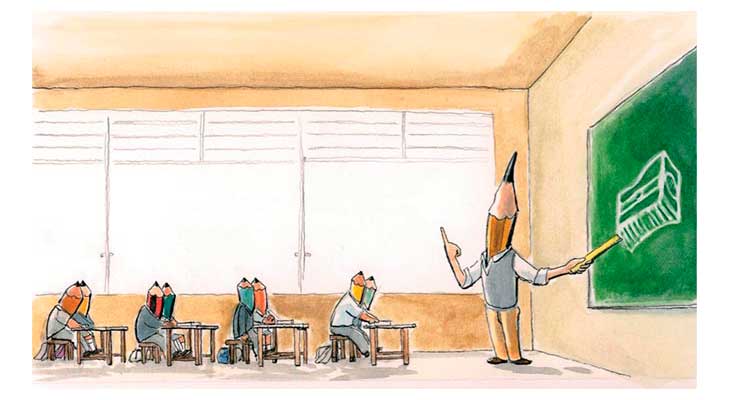

Hay decisiones difíciles. Se trata sin dudas de cuestiones políticas, o mejor, biopolíticas. Se trata del conocimiento, de las formas de enseñar y aprender. Se trata también de los condicionamientos culturales de la propia subjetividad, o mejor, intersubjetividad. Porque allí está el otro, la otra, les otres, las alteridades complejas que constituyen nuestras culturas y con quienes la educación parece haber hecho “tabula rasa”, tan rasa como el pizarrón negro con letras de tiza blanca que la maestra borraba, aunque no siempre habíamos terminado de copiar.

Y entonces siguen mis preguntas: ¿Cómo salvar la distancia entre quien se supone que enseña porque lo sabe todo y quien se supone que aprende porque no sabe nada? ¿Cómo no hacer de la educación un castigo, un ejercicio de poder, una incertidumbre dolorosa? ¿Cómo superar la idea de la enseñanza como disciplinamiento y pensarla como opción de libertad? ¿Qué ética sostiene los saberes que producimos y reproducimos si dejamos de lado los retos de soñar un tiempo nuevo? ¿Puede una manzana ofrecer una promesa venturosa, al menos una tregua?

Me recuerda Facundo que Héctor Murena escribió: “La palabra puede prometer una manzana, un amor, una paz”. Efectivamente, un amor, una paz ofrecía Josesito a la maestra.

Me detengo en la idea de promesa porque creo efectivamente que vemos en la educación la promesa de que sea (lo dicen en nuestra familia, lo reiteran los maestros) algo así como un fanal en la oscuridad del presente. No hay un modelo de vida, un modelo político, un modelo de ciencia, un modelo de comportamiento, un modelo de sexualidad, un modelo de educación que sea el único posible y que anule la diversidad de las construcciones subjetivas, de las versiones de la historia, de las opciones de un pensamiento plural y descolonizado.

Hay otros modelos -o no-modelos- que tratan de imaginar formas de vida colectiva organizadas por fuera de las proposiciones ordenadoras y las lógicas de los mercados de la educación y su dimensión puramente normativa y punitiva. El caso actual de la prohibición del lenguaje inclusivo viene a representar muy bien esta dimensión punitiva.

Pienso todo esto desde la incomodidad de un recuerdo que lleva, en diminutivo, el nombre de un niño de pueblo, y que me habilita ahora a formular una última pregunta: ¿Qué promesa de ventura en tiempo presente sería tangible si la educación se construyera en la confianza de que estamos acá para aprender juntos, para no ejercer poder sobre quienes suponemos que “no saben”, para proponer una conversación en lo que ella aloja de horizontal, para compartir un libro, un cuaderno, un banco, un recreo, un patio de escuela, un juego, las risas, las manzanas?